有機化学2の成績(確定版)2017/08/29(火)

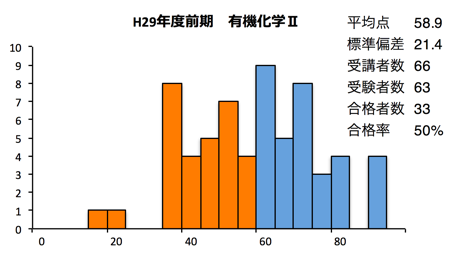

前期試験の結果は、すでにみなさんに公開されていると思います。有機化学2の成績について報告します。今回の成績分布は下の通りです。(前回はこちら)

速報でもお伝えしたとおり、試験の出来は非常に悪かったです。例年は、採点したときに感じる「ああ、これは合格レベルだな」「これはちょっと足りないな」というボーダーラインが、実際の合格点にだいたい反映されているのですが、今回は、採点しながら「このぐらい書けていれば合格レベルだな」と感じた人が実際には50点台だったことが多くありました。このため、「50〜85点」が「60〜90点」になるように、成績を調整しています。

もちろんこういう調整は好ましいことではなく、本来は「これは合格」というボーダーが正確に60点に来ないといけません。そういう意味では今回は試験の作り方に失敗したということで、受講者のみなさんには申し訳なかったと思っています。

その点はお詫びをするとして、皆さんにやはり伝えておきたいことがあります。問題が難しかったとはいえ、ここまで歯が立たなかったというのは、「ごく浅い理解で放置している」ということなんですね。たとえば、グリニャール試薬とエステルの反応や、アルドール縮合に関する問題が、まるっきり白紙の人がいるわけです。答えがわからなくても、反応式ぐらい書けるだろ。反応式を書いてそれをじっと見つめていれば、そこから見えてくるものが何かあるだろ。今回高得点の人は、そうやって答えをひねり出してきています。反対に、何も書けなかった人は、これまでの半年間の勉強で、そういう手順を踏んできてないわけですよ。「この問題はこういう方法で答えを出せばいい」という、資格試験みたいな対策しかしてないから、そうなってしまうんです。

なお、私は定期試験の採点では部分点をかなり手厚くあげているので、上の2つで「反応式が書いてある」だけで、たぶん7〜8点はプラスされていると思います。それができてない人が多かったのも、今回極端に点が低かった一つの原因です。

これは何度でも繰り返して言いたいことですが、大学生である間に「ものごとを考える枠組み」を自分の中に構築していかないといけないんです。サークル活動やアルバイトも結構だけど、「大学の学費を払っている間にやるべきこと」なのかどうか、真剣に自問しないといけない。とにかく、もっと考えよう。結論が出なかったとしても、とにかく考えよう。