対数らせんの成長

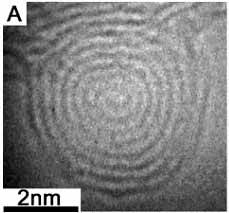

生体の造形にはまだまだ真似できないものがたくさんある中で、対数らせんに注目しています。随分前になりますが、直径の小さなカーボンブラックに電子線を集光して照射を行うとらせん構造が現れることを見出しました。多層フラーレンであるナノオニオンが生成することは知られていましたが、その前駆体として球状らせん型炭素ナノ粒子が現れます。右下図がそのときの電子顕微鏡像[1]です。8層の多層構造に見えますが、よく見ると一筆書きで辿れることが分かります。ここまで見事ならせんを観察できたのは幸運でした。このような等間隔に巻かれたらせんはアルキメデスらせんに分類されます。結晶成長におけるらせん転位はこのタイプに属し、人が作り出すことができるものです。一方で、貝や角などの天然物に頻繁に見られるらせんは対数らせんです。よくある形なのにも拘わらず、人工的に成長させた例は私たちの知る限り1例しかありません。その系特有の性質によってたまたま2次元平面上で対数らせんが出現するもので、貝や角のように3次元に連続的に成長する系はまだ知られていないようです。 そうとなれば何とかして成長させてみたいと思うのが人間の性でしょう。果たして生物無しでこの形を作れるのか、どう手を付けたらよいのか常套手段のない課題なので、いつの日かできたら嬉しいなというくらいに気長に取り組んでいます。

|

|

|

|||||||

| 球状らせん型炭素ナノ粒子[1] | 巻貝にみられる対数螺旋構造 | |||||||

| 炭素ナノオニオン(多層フラーレン)生成における前駆体として現れる。ここでは8層に わたる開いたフラーレン殻の螺旋構造が観察されている。 |

|

|||||||

成長させるのはやはり無機物にしたい。そういう意味で、バイオミネラリゼーションにも注目しています。歯や骨、貝殻、プランクトンの殻など、様々なバイオミネラル(無機生体材料)の中には、私たちの知らない世界が広がっています。例えば海に広く分布するプランクトンの一つである円石藻の精巧な表面骨格の各部分が単結晶であったり、ウニの棘が孔が規則正しく並んだ多孔質体なのに単結晶のような回折スポットを与えたり。長年ほとんど手の施しようのなかった領域が、近年ようやく拓けてきました。無機、有機の境界領域として数十年掛けてじわじわと重要性を高めて行きそうな気配があります。

[1] "Continuously growing spiral carbon nanoparticles as the intermediates in the formation. of fullerenes and nano-onions." M. Ozawa, H. Goto, M. Kusunoki, and E.Ōsawa, J. Phys. Chem. B 106, 7135-7138 (2002).