| コンピュータの集積回路は抵抗、コンデンサ、トランジスタといった単純な素子の集まりで、素子1つ1つには知性の欠片もありません。同じように、私たち自身も何も考えない細胞の集まりです。知性やそれを感じさせるような機能を生み出す源として、単純な素子が相互作用するネットワークの重要性が明らかになったきています。そのような構造は、自然界では自己組織化によって形作られ、スクラップアンドビルドを経て進化します。私たちのグループでは、そのようなプロセスを人間の手で再現し、そのシステムに対する理解を深めることを目指しています。このような組織化はナノスケールの部品でできていますが、人間は自然界にないナノ粒子を作り出せるようになりました。ナノ粒子の良さは分散できることにあります。分散できるから望んだように凝集させる、つまり組み立てられる可能性が生まれてくる訳です。そういった視点から、ナノ粒子の凝集を制御する技術に関する研究にも取り組んでいます。 |

血管系のような輸送管ネットワークの形成

血管系のような輸送管のネットワークをゲルの中に作ること目指しています。血管は形状に合わせて分岐し、血液量に応じた太さを持ち、最適に近い状態でガス交換や栄養補給を行っています。まるで幹線道路や生活道路からなる交通網のようです。交通網の始まりはけもの道です。けもの道は、正と負のフィードバックから生じますが、これを上手く操れば環境に応じて変幻自在に進化するネットワークを構築できるのではないでしょうか。 (詳細)

血管系のような輸送管のネットワークをゲルの中に作ること目指しています。血管は形状に合わせて分岐し、血液量に応じた太さを持ち、最適に近い状態でガス交換や栄養補給を行っています。まるで幹線道路や生活道路からなる交通網のようです。交通網の始まりはけもの道です。けもの道は、正と負のフィードバックから生じますが、これを上手く操れば環境に応じて変幻自在に進化するネットワークを構築できるのではないでしょうか。 (詳細)

脳のようなゲル

演算回路とメモリの間の絶え間ない通信を必要とするノイマン型コンピュータとは対照的に、脳ではニューラルネットワークに電気信号が流れ、ネットワークの形やシナプスの状態が変化することで、計算(認識)と記憶を同時に行っています。ゲル中に、電気信号の伝達によって状態が変化するネットワークを形成させ、簡単な認識をさせてやろうと研究を行っています。これも上と同じく、考え方はけもの道です。ここでは電気信号にけものの役を担わせます。 (詳細)

演算回路とメモリの間の絶え間ない通信を必要とするノイマン型コンピュータとは対照的に、脳ではニューラルネットワークに電気信号が流れ、ネットワークの形やシナプスの状態が変化することで、計算(認識)と記憶を同時に行っています。ゲル中に、電気信号の伝達によって状態が変化するネットワークを形成させ、簡単な認識をさせてやろうと研究を行っています。これも上と同じく、考え方はけもの道です。ここでは電気信号にけものの役を担わせます。 (詳細)

粘液状ゲルから紡糸

高分子とナノ粒子を水中で混合すると、流動性を持ちながら液体からつまみ出せる、痰のような粘液状ゲルが得られる現象が見つかりました。世の中では高強度のゲルの開発が盛んに進められていますが、真逆のゲルです。適当に設計すれば、どんなナノ粒子でも痰状にできます。これを元に、紡糸を試みています。どんなナノ粒子でも糸状にできることが特長ですが、流体デバイスを使うと多層構造を持つ糸といったこれまであまりお目に掛かったことのないような糸が作れるだろうと期待し、デバイスの開発と併せて紡糸技術の開発を進めています。 (詳細)

高分子とナノ粒子を水中で混合すると、流動性を持ちながら液体からつまみ出せる、痰のような粘液状ゲルが得られる現象が見つかりました。世の中では高強度のゲルの開発が盛んに進められていますが、真逆のゲルです。適当に設計すれば、どんなナノ粒子でも痰状にできます。これを元に、紡糸を試みています。どんなナノ粒子でも糸状にできることが特長ですが、流体デバイスを使うと多層構造を持つ糸といったこれまであまりお目に掛かったことのないような糸が作れるだろうと期待し、デバイスの開発と併せて紡糸技術の開発を進めています。 (詳細)

パターン形成:対数らせんの形成

無限に長いらせん階段を真上から見ると中心に向かって収束するらせんが見えます。中心辺りを拡大して見たければ階段を下りればいいのですが、見える形は変わりません。これが対数らせんです。渦潮、台風、銀河から貝殻やヤギの角、ひまわり、キャベツなど、近い形は自然界によく現れます。これを物質の世界で人工的に成長させるシステムの構築に挑戦しています。 (詳細)

無限に長いらせん階段を真上から見ると中心に向かって収束するらせんが見えます。中心辺りを拡大して見たければ階段を下りればいいのですが、見える形は変わりません。これが対数らせんです。渦潮、台風、銀河から貝殻やヤギの角、ひまわり、キャベツなど、近い形は自然界によく現れます。これを物質の世界で人工的に成長させるシステムの構築に挑戦しています。 (詳細)

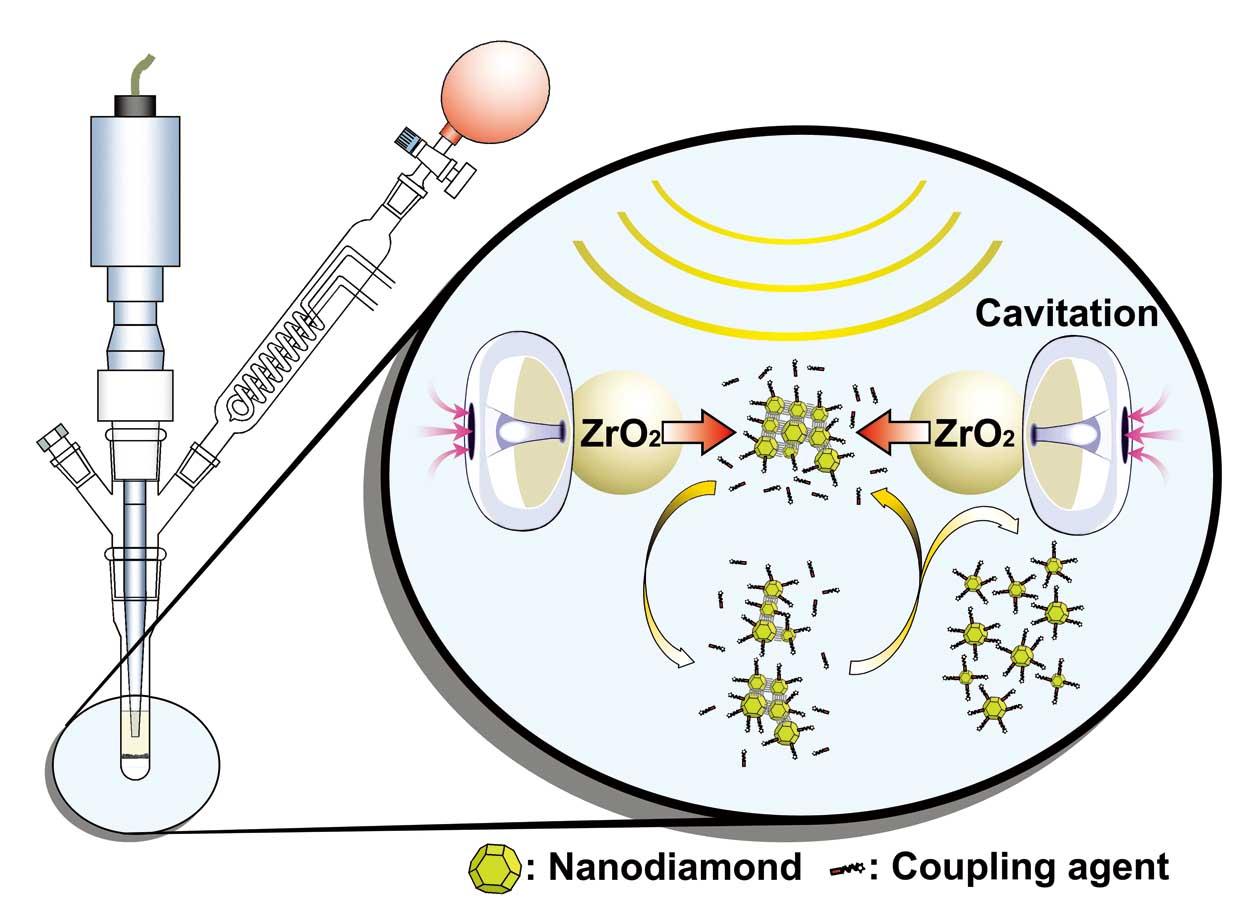

ナノ粒子の表面化学修飾 (過去の研究テーマ)

硬質ビーズと強力超音波処理を組み合わせた新しい攪拌(解砕)法を用い、反応液中で凝集するナノ粒子を解砕しながら粒子表面の化学修飾を行う手法の開発に成功しました。 (詳細)

硬質ビーズと強力超音波処理を組み合わせた新しい攪拌(解砕)法を用い、反応液中で凝集するナノ粒子を解砕しながら粒子表面の化学修飾を行う手法の開発に成功しました。 (詳細)