有機化学基礎・有機化学2の成績2025/09/02(火)

前期の成績が確定しました。1年生配当の「有機化学基礎」と2年生配当の「有機化学2」の成績分布を公開します。前回はこちらです。

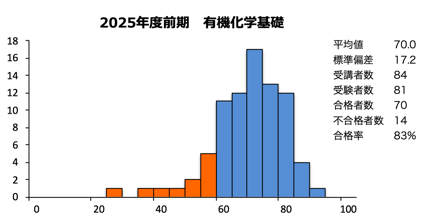

まず、1年生配当の有機化学基礎の成績分布です。

合格率は、3年連続で 83% となりました。しかし、去年と比べると平均点が4.1点下がり、60点台の人の割合が急増しました。今後に不安を感じさせる結果です。

「順位則(の誤解)」について取り上げたときにも思っていたことですが、1つ1つの事柄に、もっと丁寧に向き合ってほしいなと思います。「ちょっとわかった気になった」段階で、考えることを止めてしまっているように感じるのです。「問題が解ける」「テストで点を取る」ことを目標にしていると、そのレベルで止まります。「解けた」時点で目標達成だと思ってしまうからです。

大学の勉強というのは、そういうものではないのです。「有機化学のプロフェッショナル」としての、ものの考え方を身につけないといけない。有機化学は経験的な学問ですから、「どういう実験事実が存在するのか」と「それをどのように解釈するのか」が考え方の根元にあります。自分で「実験事実」を体験していなくても、講義内容や教科書を丁寧に読み解けば、「先人が到達した実験事実」と「その解釈」の関連が想像できるようになるはずなのです。それが大学で有機化学を学ぶということです。

また、有機化学はすべての単元がつながっていますから、「わからないところ」が1つでもあると、それが他の単元に大きく影響します。合格レベルに到達するには、すべての単元を捨てずに勉強することは必須だと思っておいてください。

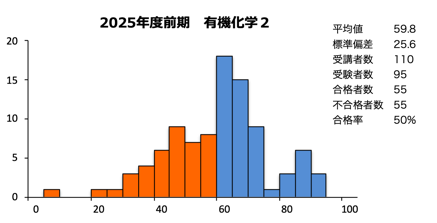

次に、有機化学2の成績分布です。

なんとぴったり 50% です。不合格者の得点は、去年は40点台前半がやたら多かったのですが、今年はなだらかに分布しています。逆に、合格者の一部が突出して高得点になっています。高いレベルで理解している人と、そうでもない人との差が開いてきた、ということですね。

不合格だった人の試験答案を見ていると、勉強のやり方にムラがあるな、と感じることが多いです。多段階の反応を最後まで追いきれないとか、特定の反応について全く何も書けないとか、持久力がないんだろうな、と思います。これには簡単な対策はないので、とにかく「頭の体力」をつけてもらうしかないですね。

私はスポーツには全く縁のない者なのですが、大学生の勉強はアスリートのトレーニングに通じるものがあるんじゃないか、と最近感じることがあります。一時、「体幹トレーニング」というのが流行しました。難解な議論を自己流に曲げて解釈する人(順位則(の誤解)のときに書きました)を見ると、体幹が弱いために当たり負けするプレイヤーと似ているな、と思います。多段階の反応を最後まで追いきれないのも、基礎体力が足りなくて最後の壁を越えられないプレイヤーを想像してしまうのです。今の学生は「コスパ・タイパを重視」しますが、そんな調子では「知の体力」はつきません。浅い知識だけ身につけたひ弱な姿で社会に出たところで、満足な結果が出せるわけないじゃないですか?

大学に来た以上は、プロの知識人を目指してください。もちろん、本当のプロは博士号を取るのがスタートラインですから、学部・修士レベルでは「それなり」ではあるのですが、志は高くもっていただきたいと思います。