RS表記の順位則2025/06/25(水)

1年前期配当「有機化学基礎」の講義を担当しています。先日、立体化学の回を済ませました。不斉炭素の立体配置はなかなか面倒で、平面上に描かれた分子を空間的に見る能力を身につける必要があります。この能力には大きな個人差があって、ほぼ説明なしにすぐに納得する人と、非常に時間がかかる人とがいるように思います。時間がかかる人に向けて、「透視図の見方」をなるべく丁寧に伝えるように心がけています。

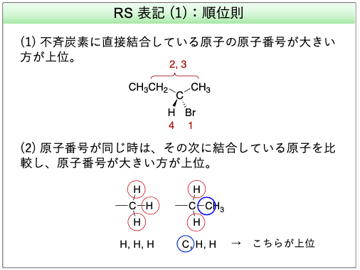

さて、この単元での鬼門の一つが、RS表記です。不斉炭素のR/Sを決めるためには、まず4つの置換基の順位を決めなければなりません。次のスライドを出して説明します。

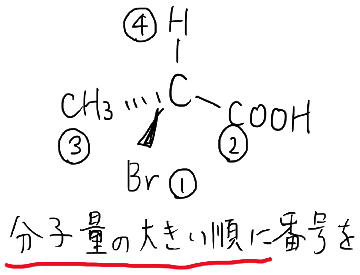

順位を決めるのは、原子番号です。スライドの(2)にそう書いてあります。ところが、この説明だけだと、「分子量の順番」と勝手に解釈する人が、けっこうな割合で出てくるのです。

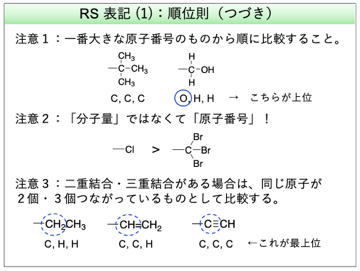

いや、「原子番号」って言ってるやん! そこで、こういうスライドを付け加えることにしました。

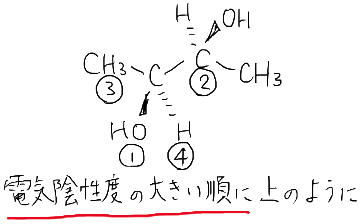

これでしばらく平和な日々が続いたのですが、今年、思わぬ方面から刺客がやって来ました!

いやいやいや、だから「原子番号」って言うてるやん!! しかも2回も!! その「電気陰性度」はどっから来たん??

なんでこんな誤解が生まれてしまうんでしょうか。一つには、「原子番号」という概念が、化学分野でちょっとなじみが薄い、というところがあるのでしょうね。原子番号は周期律を理解するには重要ですが、それ自体が物質の化学的性質に直接関わるものではありません。もう一つは、「対象をありのままに正確に考える」習慣がまだついていないことでしょう。「なるべく楽に考える」クセがついてしまっているために、「自分に理解できる範囲」に対象を曲げてしまうのだと思います。「原子番号」はわかりにくいけど、「電気陰性度」ならわかりやすいから、そっちで解釈しよう、ということです。論理的にはメチャクチャなんですが、無意識のうちにこういう捻じ曲げをやってしまうのは、実は誰でもあることです(私自身も、専門外の対象だと、捻じ曲げをやってしまっていることにときどき気づきます)。これを克服するには、「知的な基礎体力」を強化することです。身体的な体力が筋トレなどで強化できるのと同じように、知的体力も知的なトレーニングで強化できます。大学での学びはそのための絶好の機会です。

さすがに、「電気陰性度ではなく原子番号である」というスライドを作るのはやめます。そんなことをしていたら、スライドの枚数がどんどん増えてしまうし、そもそも「自分の力で正確に考える」習慣につながりません。「なぜここで原子番号が使われるのか」の説明を加えることで、少しでも正確に考える方向に行ってもらえるように、工夫したいと思います。