有機化学1の成績2025/02/19(水)

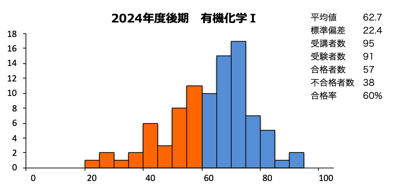

有機化学1の成績が確定しました。集計した結果を報告します。(前年度の結果はこちら)

前年度と比べると、平均点が5.3点、合格率が11ポイント下がりました。実は今回合格率が下がるのは予想していました。問題だけを見れば、難易度は前年までの試験とほぼ同じです。ただ、今回はすべての問題について、「そのように考えた理由」を明示的に文章で書いてもらうことにしました。その結果、「SN1/SN2」の単元と、「多段階合成」の単元の正答率がはっきり下がりました。全体の得点が下がったのは、この2単元の影響が大きいと思います。

まず、「SN1/SN2」について解説します。誤答にはいくつかのパターンがありました。

- そもそもSN1とSN2の区別があいまい。反応式ではSN2を書いているのに、説明文で「SN1である」とする、などです。反応式だけを答えればよい問題では、「たまたま当たる」ことがあり得るのですが、説明文をつけると、ちゃんとわかっていないことがバレます。

- SN1とSN2のどちらで進行するかは、ハロゲン化アルキルの構造と求核剤の強さが両方関わるのですが、一方しか書いてない。これは説明文が減点対象になります。

- 分子内反応の時に、「1分子の反応だからSN2ではない」と考えてしまう。SN1とSN2の違いは、「1分子か2分子か」ではなくて、「求核剤の結合と脱離基の切断が別々の段階か協奏的か」なので、分子内反応かどうかとは無関係です。このような誤解があり得ることに、私は今回初めて気づきました。説明の仕方を工夫した方がよいのかもしれません。

次に、多段階合成について解説します。多段階合成の得点率は3割程度で、そもそも反応式が書けていない人も多くいました。「どのような物質がどのように反応するのか」を自分の視点でまとめなおすことが必要です。その上で、「反応は書けているけど、説明ができていない」場合について、説明しておきたいと思います。

かなり多かったのが、「逆合成」をそのまま文章で書いているだけ、あるいは「考え方は逆合成の通り」とだけ書いている、というケースです。これは、「考え方の説明」としては0点です。なぜかというと、逆合成は「どの反応を選んだか」という「結論」を示しているだけであり、「なぜその反応を選んだのか」という「考え方」は示していないからです。

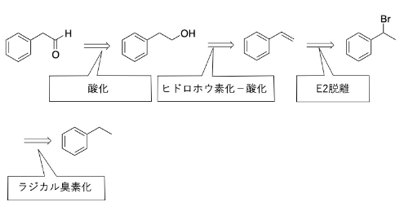

たとえば、講義でとりあげた下の逆合成について考えてみましょう。

逆合成の最初の段階として、なぜ「酸化反応」を考えたのでしょうか? それは、目的物質が「アルデヒド」であり、アルデヒドの合成方法の一つとして「一級アルコールの酸化」があるからですね。それを言葉で書かないと、「どのように考えたのか」を説明したとは言えません。次の「ヒドロホウ素化-酸化」もそうです。アルコールの合成法の一つとして、アルケンの水和反応があるわけですが、この場合は目的物が逆マルコフニコフ型だから、酸触媒水和ではなくて、ヒドロホウ素化-酸化を使う必要があるのですよね。そう書かないと、「説明」にはなってないわけです。

この講義の受講者は大部分が1年生です。1年生のみなさんは、まだまだ「勉強=問題を解くこと」という狭い観念に囚われています。大学の勉強は、「問題が解けるようになること」が目標ではなく、「より深く対象を理解すること」が目標なのです。私は今回の講義中に、「説明する、という問題にはこのように答えましょう」というヒントは提供しませんでした。「どのように答えたら評価してもらえるのか」をいつまでも教えてもらえる、と思っていてはいけません。それはみなさんが自分で見つけないといけないことなのです。

2年生以上の再履修の人は、さすがにそこがわかり始めているようで、解答の書き方が一味違うなと感じました。今回不合格だった人は、来年以降に再挑戦してください。きっと得るところがあると思います。