有機化学1・化学反応論の成績2019/02/06(水)

後期の定期試験が終わりました。まだ追試験・再試験が残っていますが、採点が終わったところまでの成績速報を出しておきます。

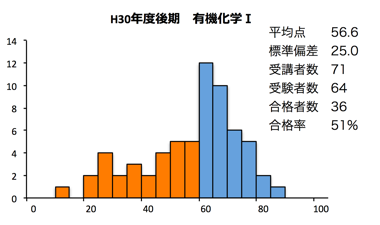

まず、有機化学1です(再履修クラスは除く)。(前回はこちら)

前に書いた通り、今期からやり方を変えました。講義そのもののスタイルはほぼ同じですが、予習復習のやり方が大きく変わっています。昨年度までは、「復習問題」を解いて提出してもらい、予習については特に決めていませんでした。今回は、提出してもらうのは「前回の講義内容をまとめたレポート」としました。同時に、「次回の予習」も同じレポートに書き込んでもらうことにしました。ただし、このレポートは成績判定には使いません。予習復習は自分の理解度を高めるために行うものであって、それで成績が決まるというのはなんか違うと思ったからです。

しかしながら、学生のみなさんの立場からすれば、成績判定に使われないレポートに時間をかける気にはなれないですよね。そこで、毎回小テストを行うことにして、その時に自分のレポートを見ながら答えてよいことにしました。さらに、このレポートは試験当日も持ち込み可としました。ここまでやれば、単位が欲しい人は高いモチベーションでレポートを書いてくれるでしょう。

さて、その結果どうなったか。毎回出してもらったレポートには、評価点をつけてあります。かなり大雑把で主観的な評価ですが、「どれだけ予習復習に力を入れたか」の指標にはなるでしょう。そこで、レポート評価点の合計の順に受講生を並べて、評価点と合格率の関係を調べてみました。

※ レポート評価点は1回あたり15〜21点で、14回の合計で273点が満点です。最高点は269点、最低点は12点でした。自分の点を知りたい人は、ABCF 評価を A=3/B=2/C=1 と換算して、合計してみてください。

はい、一目瞭然ですね。予習復習に力を入れている人は合格率が高いし、そうでない人は合格率が低い。当たり前のことですが、この「当たり前」が今までなかなか見えませんでした。「復習問題」を解いて提出してもらうスタイルだと、本気で復習に取り組んでいる人と、「他人のレポートを書き写すだけで課題をこなしたと思っている人」の差が見えなかったのです(レポートの書きっぷりからだいたいわかるのですが、明瞭ではなかった)。少なくともこの講義に関しては、「本気で取り組めばそれなりの結果は出る」と言えるでしょう。

ただ、レポート評価点が上位の人でも、合格率は 100% には達していません。熱心に予習復習をやったけれども、結果がついてこなかった人が(残念ながら)いるということです。自分が該当すると感じた人は、やり方を見直してみてください。まとめを「機械的に書く」だけになってないか、一つ一つの項目について「自分はこれを理解しているか?」と自問しながら書いているか、などがポイントだと思います。

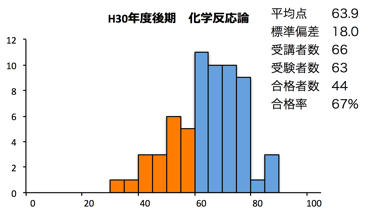

私が後期に担当しているもう一つの講義、「化学反応論」についても、同じように統計処理してみました。得点分布はこうです。

上と同じように、レポート評価点と合格率の関係を調べると、下のようになりました。

※ レポート評価点は1回あたり18点です。第8回の記録がとれてなかったので、除いてあります。残り13回の合計で、234点が満点です。最高点は234点、最低点は0点でした。

有機化学と同じような傾向が見られます。しかし、上の表ではわかりませんが、点数を詳しく見ると、「予習復習はきちんとやっているけど試験の点数が伸びなかった」人の割合が、有機化学よりも多いように感じました。化学反応論の講義は内容がかなりとっちらかっていて、勉強しにくかったのかもしれません。もう少し講義内容を整理する必要がありそうです。