有機化学1の成績2018/01/30(火)

有機化学1の試験が終わりました。まだ成績は公開されていませんが、採点は済ませましたので、結果を分析しておきます(再履修クラスは除く)。なお、今回、一部の解答用紙で印刷汚れがありました。解答しにくかったと思います。気がつかなくてすみません。

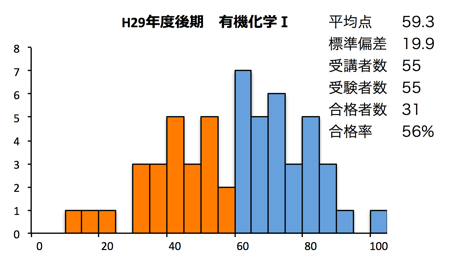

今回の得点分布は下の通りです。(前回はこちら)

今回は初めて、満点が出ました。おめでとう、そして、しっかり勉強してくれてありがとう。

しかしながら、全体を見渡してみると、あまりめでたいとも言えません。平均点は60点割れ、合格率も6割を切っています。今期はもう少しやってくれるんじゃないかと思っていたのですが、こちらの感触とは一致しないものですね。

不合格だった人について傾向を見てみると、「〜を説明しなさい」系の問題がボロボロだったか、最後の「多段階合成」がほとんど書けなかったケースが多いようです。両方ボロボロの人もいて、そういう人は40点も取れていません。

提出してもらったレジュメについても見てみました。今回は、レジュメの枚数を5枚に制限したこともあって、比較的丁寧なレジュメが多かったと思います。レジュメの作り方と得点の間には、あまりはっきりした相関は見られませんでした。

今回不合格だった人は、普段の勉強への取り組み方を見直す必要があると思います。特に、「友達に教えてもらって、その場では理解したと思っているが、実はわかってない」状況を警戒しないといけない。毎回の復習問題について、明らかに他人に頼った解答を提出している人がいますが、そのままでは「他人に頼れない」試験の場では無力なのです。

また、そういう人は、往々にして講義をちゃんと聞いてないよね。一応出席はしているけど、ただそこに座っているだけ。一番後ろに座って、下向いて寝てるとかね。内容が難しくてついていけないんだったら、まずは予習をすることです。講義資料を読んでも理解しにくい? だったら、理解できなかったところに線を引いておいて、わかってそうな友達に聞くとか、私に聞きに来るとか、そういうことをやっていかないとね。

とにかく、「自分の力で理解を深める」ための努力を重ねていかなくてはなりません。大学では、各科目についてそのトレーニングを積むことで、この複雑な世界で生き抜くための力がついていくのです。そういう目的意識を持って、大学での学びに取り組みましょう。

4月から、「有機化学演習」が始まります。演習では、課題について予習してきてもらって、その答えをみなさん同士で教えあい、解説しあう、というスタイルをとります。一方的な講義とはまた違った形で、理解が進むと思います。有機化学に苦手意識を持ってしまった人も、ぜひ受講して下さい。