エーテルの話2014/02/25(火)

有機実験の基本操作の一つに「抽出」というのがあります。固体や液体に含まれる成分を溶剤で溶かし出す操作のことです。前に書いたソックスレー抽出器は固体からの抽出に使う器具でした。有機化学の実験室でもっと頻繁に出てくるのは、水溶液の中に混じっている有機物を有機溶媒で抽出する操作です。分液ロートを使います。英語では separatory funnel。仲間内では省略して "sep funnel" と言ったりします。

分液ロート。もっと丸っこいのもありますが、私はこの細長いタイプが好みです。

昔は、抽出溶媒と言えばジエチルエーテルでした。学生実験のとき、やたらとジエチルエーテルを使って抽出をしていた記憶があります。しかしこれ、危ないんですよねえ。昔の学生実験というと、溶媒の蒸留をガスバーナーでやってたりするわけですよ。そしてジエチルエーテルといえば、引火しやすいことで有名な溶媒です(引火点 -45℃)。学生実験室にジエチルエーテルの蒸気が充満しているなんて、危なくてやってられない。今は直火を使わずホットプレートなどで加熱しますから、引火の危険はだいぶ減りましたけど。

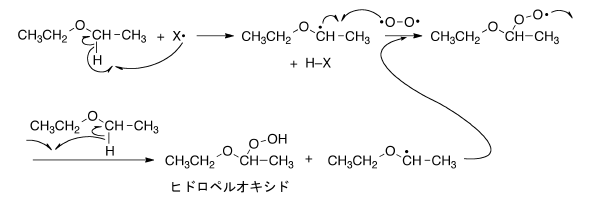

ジエチルエーテルには、他にも厄介な性質があります。酸素の隣の炭素と水素の結合が比較的弱いため、ここがラジカル開裂を起こして、空気中の酸素と反応してヒドロペルオキシドを生成します。

反応機構はよくわからないけど、自動酸化なのでこんな感じかな。X•はラジカル開始剤。

このヒドロペルオキシドは高い爆発性を持っています。このため、開封して時間が経ったジエチルエーテルを抽出に使って濃縮すると、爆発する危険があります。ある化学系の学科では、定期的に見回りがあって、開封して一定期間(3ヶ月だったかな)経過したジエチルエーテルは廃棄するよう指導していました。ジエチルエーテルは案外高価な溶媒なので、ちょっともったいないんですけど、安全を確保するためにはやむを得ません。

そんなこんなで、定番の実験書であるフィーザー・ウィリアムソン「有機化学実験」では、ジエチルエーテルのかわりにt-ブチルメチルエーテルを使うことを推奨しています。ジエチルエーテルより引火しにくく(引火点 -28℃)、ヒドロペルオキシドが生成しにくく、しかも「ジエチルエーテルの半分程度の価格」(同書)とされています。

うちでもエーテル抽出はこれを使うことにしましたが、ちょっと刺激臭が強いのが難点です。価格も「ジエチルエーテルの半分」というほど安くはありません。フィーザーの実験書では「ガソリンのアンチノック剤として広く使われている(従って安価)」と書かれていますが、アメリカではその後この物質による地下水の汚染が問題となり、ガソリンへの添加物としては使用しない方針になったそうです(参考:US EPA のサイト)。物質の化学的性質は一定不変だけども、価格や用途などの社会的な状況は時代とともにどんどん変化して行きます。化学を専攻する人は、そういった事柄にもなるべく敏感であって欲しいと思います。