ポルフィリン2014/03/06(木)

ポルフィリンという物質があります。

写真で見るとただの黒っぽい粉ですが、溶媒に溶かすときれいな赤紫色になります。

固体もよく見ると金属光沢があります。写真ではわからないけど。

4/17 追記:大きめの結晶を作ってみました。金属光沢がわかります。

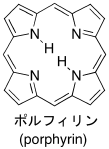

化合物名としては「ポルフィン」(porphine) と呼ぶのが正しく、「ポルフィリン」というのはポルフィンの部分構造を持つ化合物を総称して呼ぶ名前です。もっとも、化合物名として「5,10,15,20-テトラフェニルポルフィリン」などと呼んでしまうこともよくあります(本当は「テトラフェニルポルフィン」が正しい)。論文でこう書いてしまうと、うるさい(=丁寧な)ジャーナルでは出版前にいちいち修正が入ります。

私は大学四年生の卒業研究でポルフィリンに初めて出会って、博士号もポルフィリンの研究でいただきました。プロの研究者としてスタートする時には「ポルフィリンから一旦離れたい」と思ってマンガン錯体の研究などを始めてみたものの、ちょっと展開に迷うとつい「ポルフィリンと組み合わせよう」と思ってしまいます。そうやって、「ポルフィリンと何かをくっつけた」研究が一定期間ごとに生産されることになります。その合間には違うこともやっているのですが、ポルフィリンを扱い始めると、何だか家に帰ってきたようなほっとした気分になってしまいます。研究者としては、あまり特定の物質に入れ込んでいるのは褒められたものではないんですけどね。四年生の時のテーマを未だに引きずっているとも言えるわけだし。

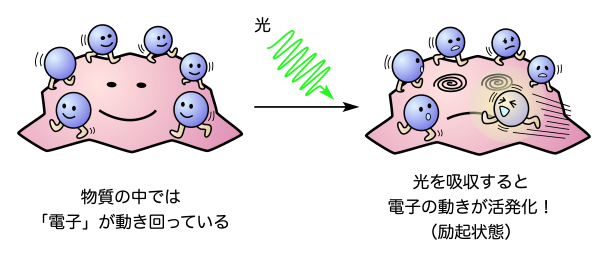

ポルフィリンに入れ込んでいる理由はいろいろあるんですが、一番は光化学の起こしやすさです。ポルフィリンは、濃い色がついていることからもわかるように、可視光線を強く吸収します。光を吸収すると、分子の中にある電子が光のエネルギーをもらって、電子の動きが活発になります。これを「励起状態」と呼ぶのですが、ここから電子が飛び出したり、逆に他から電子を奪い取ったりして、化学反応が始まります。光化学の第一歩です。光合成の第一歩とも言えます。

この他にも、ポルフィリンの金属錯体が触媒として働いて二酸化炭素を還元する話とか、同じく触媒として水を酸化して酸素にする話とか、光合成と関係ありそうなネタがポルフィリン回りにはいっぱいあります。やっぱりポルフィリンからは離れられそうにありませんね。こうなったら腐れ縁でとことんつきあうしかないのかな。