実験基礎論 (学部2年生 前期 水曜日2限,合成実験室) 更新日 2021.2.19

実験基礎論③実験結果が出たら

安全、正確、迅速な実験を行うためには、基本操作をしっかりと身に付けることが不可欠である。ここでは、応用化学実験を実施するために必要な基本操作(応化実験Ⅰ、テキスト「基本操作」)を解説する。また、応化実験内では使わない一般的な基本についても紹介する。

| 1 実験の基本操作 |

| 2 データ解析 |

| 3 成果のまとめ方 |

| 3.1 捏造、不正行為 |

| 3.2 データの棄却 |

| 3.3 レポート |

| 3.4 参考文献 |

成果のまとめ方

| 一所懸命に働いても、反社会的行為に勤しんでいるのであれば家で寝ていた方が世の中のためだ。捏造や不正行為は発覚すればそれまでの努力が水の泡、発覚しなければ多くの人が真似をして被害者となる。 ここでは学生レベルの、無知、不注意、怠惰から意図せずして生じる捏造や不正行為について述べる。不正事件や防止策についてはWikipediaの「科学における不正行為」、日本学術会議の「科学における不正行為とその防止策について」に詳しい。 | ||||||||||||

科学的な成果をレポートや報告書、論文などにまとめる場合に、次の3点に注意する必要がある。 1.著者の主観に流されず、状況を正しく伝える表現 2.他者の功績に対する正当な評価と扱い 3.思わしくないデータの棄却 1では、本文における表現と、グラフの描き方で意図せぬ捏造が生じることがある。一方、2では著作権に関わる場合や、そうでなくても前者と同じく誤情報を流布してしまう場合がある。1、2については以下に、3については次節でもう少し詳しく述べる。 表現 研究活動において、「…である」と断言するに足る実験結果を得ることが困難で、「…と考えられる」と推論に留まることが多い。この区別は重要である。判断材料をすべて示した上、どの程度の確からしさが見込めるのか吟味し、正確に表現しなければならない。例えば次のような悪例は、断定と推定に対する認識の甘さによるもので、卒論や修論レベルではよく見掛ける。

このような正確さを欠いた表現で書かれた先輩の論文を伝言ゲームのように引き継ぎ、見るも恥ずかしい解釈に終わるケースや、それを基に何ヶ月かを棒に振るようなケースも見受けられる。能力不足とは言え、誤った解釈を引き起こす表現を用いることは捏造に類するものと肝に銘じ、細心の注意を払って表現する訓練を積んでもらいたい。 グラフ グラフ作成は、意図しない捏造が特に起こりやすい過程である。2章で述べたように、以下の事項に注意して作成する。

著作権 出版物の図表や文章は出版社に、ネット上の図も作者に著作権がある。したがって、使用にあたっては権利者の許可を得なければならない。幾つかある回避法を紹介する。ただし、詳しくは知らないので、必要があれば十分に調べて対処してもらいたい。特に卒論作成で著作権が無視されているケースが多いので、意識しておかなければならない。

引用 既報の事実を述べる場合には、論文などを引用する。ここでも取り合えずとばかりに適当な引用をすると事実が曲がって伝わる。余程の場合以外は捏造として取り扱われることはないものの、捏造の一種であることには変わりはない。大きく2つの場合がある。 1つ目は、引用がされておらず、人の成果をあたかも自分の成果のように表現してしまう場合である。文章に気が配られていないと、全く意図せずしてそのように読み取れてしまうことが意外にある。 2つ目は勉強不足の人が見掛けだけそれらしいものを書こうとするときに頻発する。卒論の序章や「はじめに」や「緒言」で背景を述べる際に、目に付いた論文やたまたま読んだ論文を引用するケースが目に付く。その結果として、レベルの低い論文や、分野の中でも瑣末な事象を扱った論文を、分野を代表する論文であるかのように扱うことになる。これもまた事実を曲げて伝えることになるので、捏造の一種と言える。 |

| 測定において、2つの物理量の間に明確な関係式が成り立つことが明らかになってきたにも拘らず、1点だけそこから外れたデータが得られた場合にどうするか、という問題がある。この1点を棄却して綺麗な関係式を採用するか、棄却せずに関係式の価値を落とすか、非常に辛い選択に迫られることはよくある。本来、データは棄却すべきではない。ルールを決め、それに従って得られたデータを均等に取り扱うべきである。 ルールの設定で恣意的な棄却はある程度防げる。例えば、変数\(x\hspace{1mm}\)に対して測定値\(y\hspace{1mm}\)を得る測定を行うとき、\(n\hspace{1mm}\)回分の\(y\hspace{1mm}\)を取りたければ、\(n+2\hspace{1mm}\)回測定を行い、最大値と最小値を棄却するというルールを設ければよい。5つの測定値から平均値と誤差を求めたければ、各\(x\hspace{1mm}\)に対して7回ずつ測定することになる。 | |

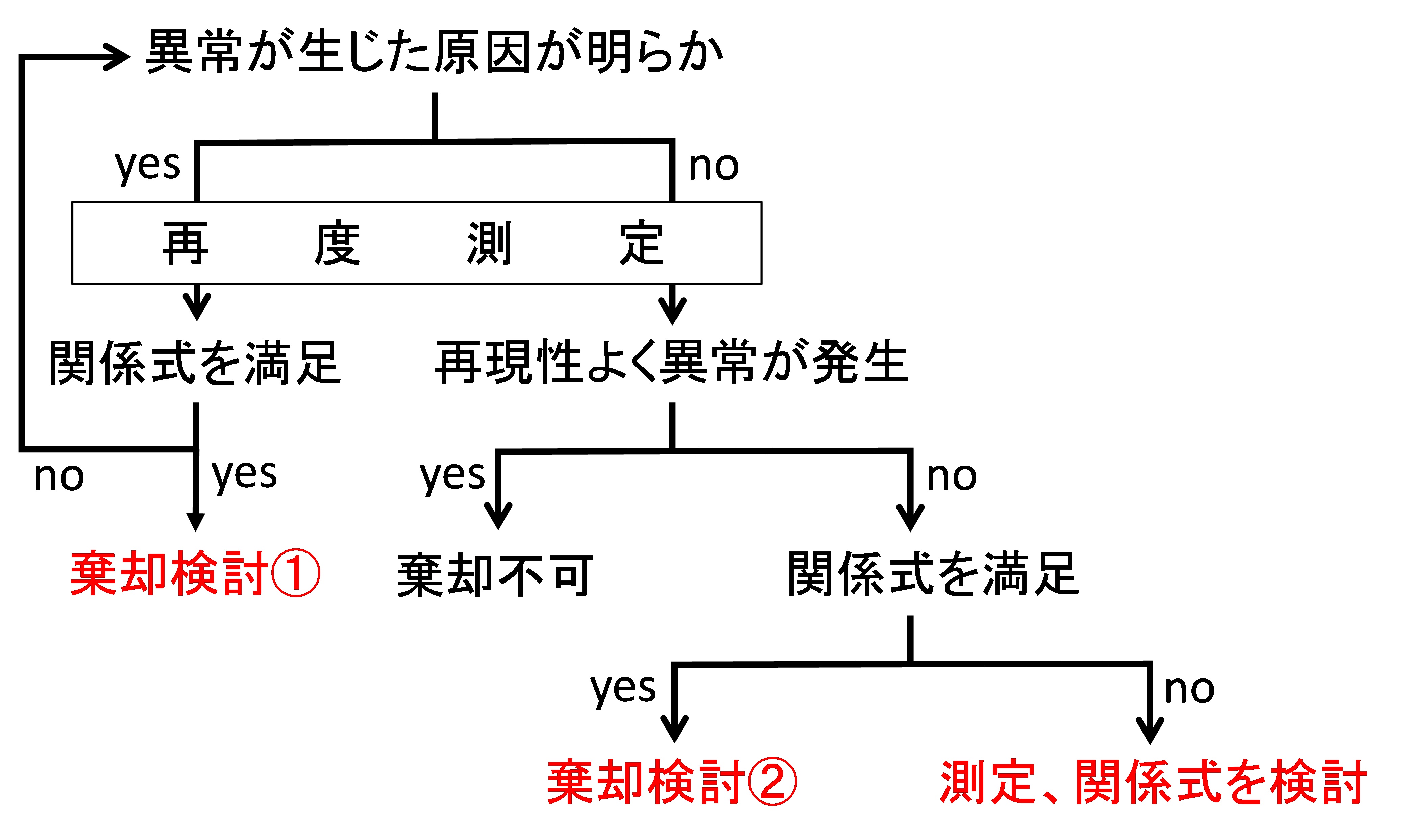

| しかしながら、それほど測定回数を増やせない場合など、どうしても棄却を検討しなければならないこともある。そのときの棄却についての取り扱いには統一の見解はなく、状況次第であるが、簡単な指針を左図に示しておく。図中に棄却を検討するケースが2つ示してある。 棄却検討①:異常が生じた原因が分かっており、しかも再度測定したときに異常が消失した場合。他のデータ点において測定が公正であったか検討し、棄却を判断する。 |

|

| 棄却検討②:異常の原因は不明だが、再度測定すると関係式を満たすデータが得られる場合。データの確度の問題で生じた異常である可能性がある。棄却についてはQテスト1などの統計学的な手法を用いて検討したいところだが、測定労力や時間が許さない場合には、再現性や誤差の評価を十分に行い、慎重に棄却する。 同じ異常は発生しないが、再び関係式を満たさない結果が得られた場合には、測定や関係式など、根本的に見直した方がよいかもしれない(測定、関係式を検討)。 データの棄却は誘惑に満ちた捏造の第一歩である。くれぐれも客観性と公正さを失わないように細心の注意を払ってもらいたい。特異なデータ点があったとしても、文章もあわせてありのままに示せばよい。その特異性が本質であるかもしれない。自分の仮説より事実を優先する気持ちさえ忘れなければ大きな間違いはないだろう。 |

|

| レポートは、読んで理解されるために書くのであって、作成しただけでは意味を持たない。したがって、読者を意識することが重要である。 読者層 レポートによって変わる。下に主なケースについて、おおよその読者層を示す。

これに対して、卒論、修論は世の中に公開されるものである。博士論文は全て国会図書館に保管されており、誰でも閲覧できる。修論の公開はまだ一部に留まっているものの、公開する方向へと向かいつつある。つまり、練習ではなく本番であり、学術誌に出版される論文とほぼ同等な読者が想定される。 形式 学術的なレポートの形式は、Abstract, Introduction, Experimental, Results and Discussion, Conclusionからなるのが一般的で、フルペーパーと呼ばれる。レターと呼ばれる簡易的な形式もある。雑誌それぞれに細かく異なり、分野によってもそれぞれのスタイルがあるが、基本は概ねこの構造を取っている。いずれにしても、指定された形式に則って作成する。 応用化学実験のレポート形式も基本的にはこのスタイルに従っている。Ⅰ-Ⅳそれぞれでについて、指定されたように作成すること。応化実験Ⅰについては以下に示しておく。実験基礎論におけるレポート形式とは異なるので、注意すること。 各項目の役割

それぞれの項目についてここの役割がある一方で、読み手が一番初めの項目から読み始めるとは限らない。読み手の需要に分けて幾つか事例を考えてみよう。

|

|

1. 化学同人編集部編, 実験データを正しく扱うために, 化学同人, 2007. 2. D.C.ベイアード, 実験法入門 実験と理論の橋渡し, ピアソン・エデュケーション, 2004. |

Top

Top