板タブレットを導入した2025/04/24(木)

だいぶ前に「ディスカッション記録のデジタル化」という記事を書きました。その時に、Surface Pro と Surface Pen を使って、手書き文書を作成していると紹介しました。この手書きシステムはその後もずっと継続して使っています。

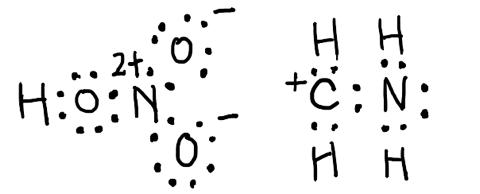

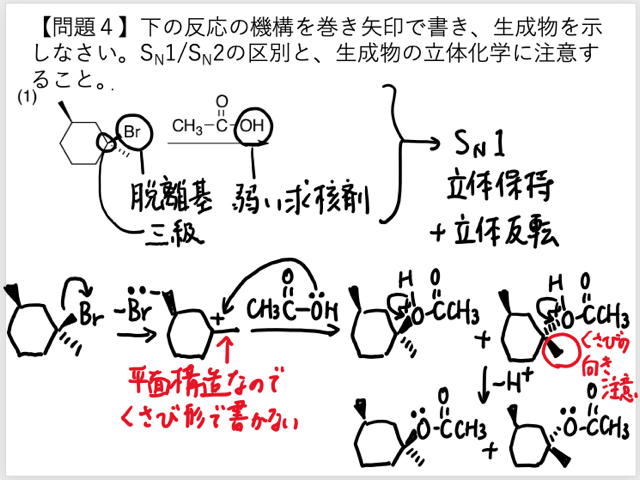

最近は、講義中の練習問題の解答も、このシステムで作っています。

手書きにしているのは、「板書の代わり」という意図があります。以前はスライド資料と板書を併用していたのですが、教室によっては板書が使いづらい場合もあるため、最近はスライドに集約して講義を行っています。内容をすべて事前に準備できるので、講義の再現性も高くなります。ただ、PowerPoint + ChemDraw を使って作成したスライドのみでは、どうもメリハリがつかない感じがします。そこで、練習問題の解答部分だけは手書きで出すことにしました。リアルタイムではありませんが、「手で書いた時の雰囲気」が伝わればいいなと思っています。

練習問題の解答スライドは Surface Pro の手書き、その他の資料部分は Mac 上で作成、と使い分けてきたのですが、行ったり来たりするのがだんだん面倒になってきました。Mac 上でなんとか作業フローを完結させたいな、と考えて、いろいろ検討した結果、板タブレットを導入することにしました。One by Wacom のスモールタイプです。

実は液タブ(液晶タブレット)の導入も検討したのですが、画面出力とペン入力の両方を接続しないといけないのが面倒で、「必要なときだけ接続して使う」という使い方は厳しいなと感じました。この点、板タブは楽です。必要な時に取り出して USB ケーブル1本でつなげば、すぐ使えます。

問題は、操作に慣れが必要なことです。まっすぐ線が引けないとか、震えてしまうとか、なかなか思うように書けません。また、認識範囲が小さいので、すぐに端に到達してしまいます。メディアムサイズにした方がよかったかな?