多段階合成の参考書2024/12/26(木)

有機化学の重要なトピックとして、多段階合成があります。どの有機化学の教科書でも、多段階合成の意義や逆合成の考え方などを、実例を挙げて紹介してあります。私が講義で使っているブルースの教科書も、反応を一通り紹介したタイミングで、既習の反応を用いた多段階合成をやってみる、という節が置かれています。

多段階合成は、実例にたくさん触れることが大事です。しかし、プロ向けの解説書は、学部レベルの学生にはきついのです。例えば Corey の "The Logic of Chemical Synthesis" とか、有機合成化学協会の「天然物の全合成」とか、素晴らしい本なのですが、学部学生にはハードルが高すぎます。ちょうど良いレベルのものがないかな、と探して、古典的なこの本にたどりつきました。

「プログラム学習 有機合成化学」(Warren著、野村・友田訳、講談社サイエンティフィク)です。原著は1978年、訳書の初版が1979年ですから、ずいぶん古い本です。しかし、この時代なら、学部レベルの有機化学の内容はほぼ確立しています。本書には新しい反応や立体化学の制御などはほとんど出てこないので、有機合成のプロを目指す大学院生以上の人には物足りないでしょうけど、学部レベルならまずここからでしょう。

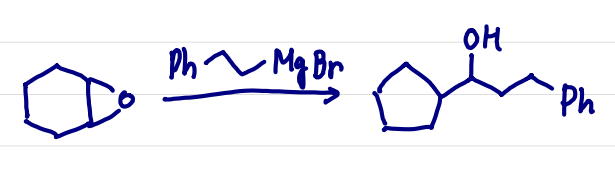

難しい反応も時々出てきます。11ページにあるこの反応、私は自力では反応機構を書けませんでした。(グリニャール試薬がルイス酸として働いて、セミピナコール転位を起こしてシクロペンタンカルバルデヒドを生成し、それにグリニャール試薬が求核付加するらしいです。)

ただ、本書ではこの反応そのものを取り上げるのではなくて、「右辺の化合物を合成するにはどうすればいいのか」という話題に持っていっています。この反応については「興味のある人は……を見なさい」と文献だけを紹介する。バランスの取り方がうまいと思います。

この本は、現在でも版を重ねています。教科書として使っている大学・高専が複数あるようです。私の有機化学の講義は「有機合成化学論」ではないので、教科書としてはなじみませんが、参考書としては紹介してもよいかなと思っています。

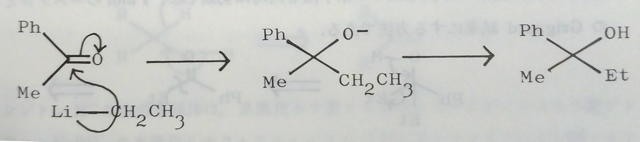

惜しむらくは、表記法が全体的に古いんですよね。ペリ環状反応を「周辺環状反応」と呼ぶとか、図のスタイルがタイプライター時代の雰囲気だとか、巻き矢印の描き方があまり洗練されてないとか、今の時代にイマイチ合ってない気がします。

図を描き直すだけでもだいぶ印象が変わると思うんだけど、原作者と訳者の了解をとりつけないといけないのだろうし、なかなか難しいんでしょうね(そこまでのニーズもないのかも)。