「科学的和文作文法入門」(倉茂好匡著、サンライズ出版)2024/10/05(土)

うちの研究室では、毎年6〜7人の卒研生を受け入れています。卒業論文を仕上げてもらうために、繰り返し添削をしています。院進学者がいる場合は、修士論文の添削もやります。大学教員として当然の業務です。しかし、あまり系統的な指導ができてないな、とずっと感じていました。論文添削を体系化した本がないものだろうか、と探していたところ、2冊の本に出会いました。

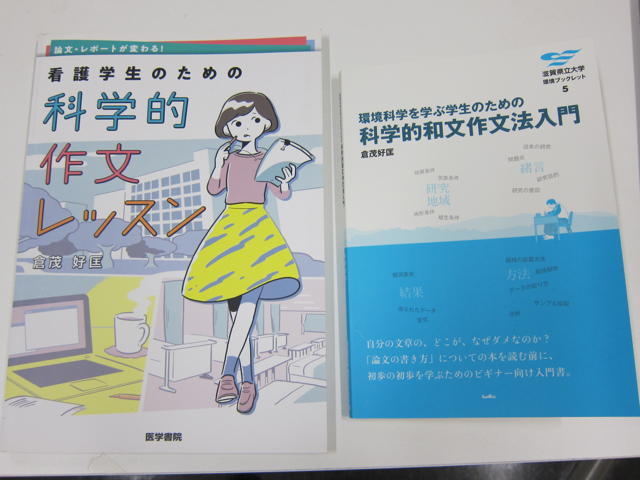

- 「環境科学を学ぶ学生のための科学的和文作文法入門」(滋賀県立大学環境ブックレット、サンライズ出版)

- 「看護学生のための科学的作文レッスン」(医学書院)

どちらも、滋賀県立大学の倉茂好匡先生の著作です。「作文法入門」の方が系統的な教材として書かれており、「レッスン」の方は、この教材をもとに具体的な論文添削を行うものです。学生のみなさんが手に取る場合は、「レッスン」の方がとっつきやすいでしょう。対話形式で、かわいらしいイラストが多数使われており、見た目の抵抗が少ないと思います(ただし、内容はそれなりにハードです)。添削を行う教員側は、「作文法入門」を手元に置いて、添削の参考にするのがよいでしょう。

これらの本が「論文作文」ではなくて「科学的(和文)作文」と題されているのには、理由があります。いわゆる「論文・レポートの書き方」については、すでに良書が出ているのですが、多くの学生さんはそれ以前の段階でつまづいているのです。「作文法入門」の目次を見ると、各章の見出しは次のようになっています。

- 1 はじめの問題

- 2 「章」とはなにか、「章」で述べるべきことはなにか

- 3 「段落」とはなにか、「段落」で述べるべきことはなにか

- 4 段落間の論理関係

- 5 段落内の論理関係①-文をシンプルに-

- 6 段落内の論理関係②-論理の流れ-

- 7 タイプCエラーの克服①-修飾関係をはっきりさせること-

- 8 タイプCエラーの克服②-必要な修飾語や被修飾語を補うこと-

- 9 タイプCエラーの克服③-主語に適切な述語をつなげる-

- 10 タイプCエラーの克服④-主語の明確化-

- 11 おわりに

学生の論文・レポートを添削している先生方は、この目次を見て「これだよこれ!」と叫んでいるのではないでしょうか。私にはめちゃめちゃ刺さりました。ちなみに、後半に出てくる「タイプCエラー」というのは、「1つの文中の問題点」を指します。

本書(「作文法入門」の方)の前半部分では、「文章の論理構造」について述べられています。最も大きな論理的構成要素が「章」、それぞれの章の中の構成要素が「段落」です。段落の構成要素は「文」で、文の間にも論理関係があります。

「章」については、「どの章に何を書くか、何を書かないか」を考える必要があります。特に、「何を書かないか」を認識することはとても重要です。「そこに書くべきではない」ことを書いてしまったために、文章の焦点がぼやけるケースは多々あります。本書にも例が多数挙げられています。私の論文指導でも多数経験しています。むしろ、このエラーがない論文初稿にはほとんど出会ったことがありません。もれなくついてくる、と言ってもよいでしょう。「段落」を意識することは、「パラグラフライティング」の技法に基づく作文技術です。「パラグラフライティング」を用いた日本語作文は、最近は教育現場で取り入れられつつあるようですが、まだ十分浸透しているとは言えないと思います。ネットで公開されている教材では、「パラグラフライティングは先頭にトピックセンテンスを置く」または「パラグラフライティングはハンバーガー構造(トピック文、サポート文、結論文)」というように、段落の体裁ばかりを解説してあるものをよく見かけますが、どうも違和感があります。パラグラフライティングで特に重要になるのは、「それぞれの段落が示すトピックについて、その間の論理的な関係を明確にする」ことです。つまり、1個の段落については、そのトピックが明瞭に読み取れればよいのであって、体裁は実はそれほど重要ではありません。トピックセンテンスが先頭ではなく第2文になるケースもあるし、結論文は要らないことも多いのです。

段落内の「文」の論理関係については、国文法の知識を持っておくことが有効です。倉茂先生は「中学の国文法の参考書」を手元に置くことを勧められています。また、国文法を正しく知っていることは、それぞれの文の意味を明確にする(タイプCのエラーを避ける)ためにも必要です。文意が曖昧になる要因は、多くの場合、主語・述語の関係や、修飾・被修飾の関係が正しくないことです。また、連用形と連体形の誤用も非常によくあります。

私がこれまで論文指導でやってきたのは、「文章を構造化する」ところぐらいまでで、あとは個別の添削をするばかりで、一貫性のある指導はまだ十分にはできていません。指導法を勉強しないといけないと感じています。