シュレンク管2018/07/20(金)

水・空気に対して不安定な物質を扱うとき、真空ラインとコック付きのフラスコをうまく組み合わせて、反応中に溶液が空気に触れないようにしながら実験を進める方法があります。そういう実験技術を総称して「シュレンク・テクニック」と呼び、そのために用いるフラスコを「シュレンク・フラスコ」と呼びます。試験管のように細長いものは、「シュレンク管」と呼ぶこともあります。そのような実験は、小さなスケール(0.1 mmol など)で行うことが多いため、底が丸く広がっている「フラスコ」型よりは、細長い「管」型が好んで用いられます。

うちの研究室では、こういうものを使っています。横にすり合わせのストップコックがついていて、上が栓で閉じられています。もちろん、上に冷却管をつけたり、上にもコックをつけたりすることもあります。

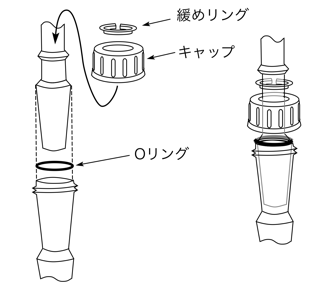

栓のところの接続に特徴があります。これは Rodaviss ジョイントと呼ばれるものです(Rodaviss は、SAV - Soufflage Artisanal Verre の登録商標です)。分解すると、下のような構造になっています。

写真ではわかりにくいので、図解します。ポイントは、オスとメスのジョイントの継ぎ目にちょうどOリングが当たるようになっていることと、ねじ付きのキャップがあることです。このため、普通のすり合わせジョイントよりも、気密性がはるかに高くなっています。

普通の Rodaviss ジョイントは、オスとメスの接触面はスリガラスになっていますが、うちではガラス細工屋さんにお願いして、透明スリにしてもらっています。そのため、全部の器具が特注になります。そのぶん値段は張ってしまいますが、使い勝手のよさには代えられません。一回作ればけっこう長く使えますから(誰かが割らない限り!)、十分元はとれていると思います。

昔、ガラス細工の職人さんとお話ししたとき、最近は若い人がガラス細工に興味を持たなくなって、将来が心配だ、とおっしゃっていました。最近は少し流れが変わってきたのか、ガラス細工の企業で若い技術者が育ってきているそうです。腕のいい職人さんが作ったガラス器具って、ほれぼれするほど美しいんですよ。そういう技術は、ぜひ引き継いでいっていただきたいな、と思います。