エバポレーターのアルカリトラップ2018/05/25(金)

3年生の学生実験で「バニリンの合成」というテーマをやっています。Lampman et al. J. Chem. Educ. 1977, 54, 776-778 に記載されている実験です。工程数が多く複雑な実験ですが、手順としても有機化学反応としても学ぶところが多く、3年生には良いテーマです(ちなみに、このテーマは田中正剛先生の提案です)。

合成したバニリンの精製手順の一部として、亜硫酸水素イオンとの付加物を作って抽出したあと、酸分解する段階があります。この反応は、アルデヒド類の古典的な精製方法です。昔は有機化学の講義で取り扱ったものですが、今の有機化学の教科書にはあまり書かれていません。少し調べた範囲では、ジョーンズの教科書にだけ記載がありました。有機化学でも新しい反応が次々と開発されていきますから、古い反応が消えていくのは致し方ないとはいえ、ちょっと寂しい気はしますね。(もっとも、たとえば Meerwein-Pondorf 還元が教科書から消えても特に感慨はないので、このへんは多分に主観的というか、個人的な思い入れの範疇になるのですが。)

さて、この工程なのですが、ちょっと厄介な問題があります。亜硫酸水素付加物を酸分解すると、当然 SO2 ガスが発生します。何も考えずにここからエーテル抽出を行って、エバポレーターにかけると、エーテルに溶け込んだ SO2 ガスがエバポレーターの排気口から出てきて、大変なことになります。排気口の先には冷却管をつけて、有機溶媒の蒸気をトラップするようにしていたのですが、SO2 の排出は盲点でした。最初に実験をやってもらったときにこの問題に気がついたので、エーテル抽出の前に空気を吹き込んで SO2 を追い出す手順を追加することにしました。その後は一応問題は起きずに今に至っています。

こういう酸性のガスが発生する時は、KOH 管でトラップする、というのが常法です。SO2 の追い出しが不完全だった時に備えて、しばらく KOH 管を排気口の先につけていました。しかし、KOH 管は空気中の湿気を吸って、そのうち詰まってしまいます。こまめにメンテナンスが必要なのですが、これが結構面倒です。詰まって固まった KOH は捨てるほかなく、強アルカリの廃棄物が増えるのも問題です。

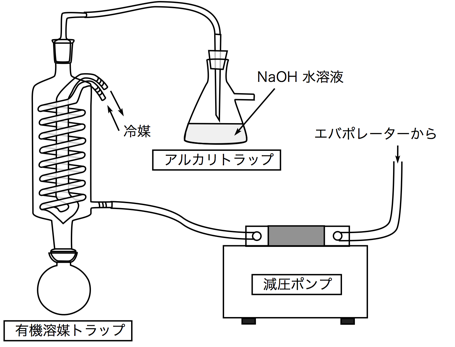

いろいろ考えた結果、NaOH の水溶液でトラップすることにしました。HCl ガスが出る反応で NaOH 水溶液のトラップをよく使います。あれと同じ要領です。

放置すると水が蒸発していきますが、使う時に水を足せば大丈夫です。ガラスのフラスコを使うとアルカリで腐食されてしまうので、ポリプロピレン製の吸引びんを使うことにしました。ちょうど汚れがとれなくて使いにくくなったものがあったので、流用しました。少し値段が張るので、三角フラスコでもよかったかなと思います。