光反応装置を立ち上げる2016/12/22(木)

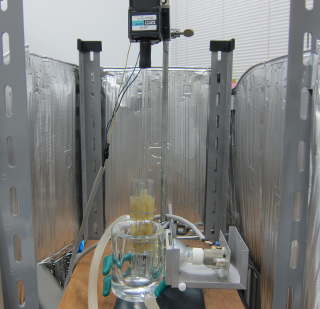

前任地で使っていた光反応装置。長いこと荷造りの段ボールの中に押し込められていましたが、やっと取り出して組み立てました。

私が興味を持つ光反応はもっぱら可視光の反応なので、光源はハロゲンランプです。短波長をカットする色ガラスフィルターを通して、サンプルを光照射します。たまに、連続光のレーザーや LED を使うこともあります。

サンプル設置部分は下のようになっています。

針金でしばってある5本の 8 mm Φガラス管がサンプル室になります。ここに直接反応溶液を入れることもあります。NMR 管を使う時は、このガラス管の中に 5 mm の NMR 管を立てます。サンプル管の外側は、水を循環できるガラスジャケットです。右側にあるのがハロゲンランプのホルダーで、50×50×2.5 mm の色ガラスフィルターを1枚入れられるようになっています。これらはすべて、前任地の装置開発室で作ってもらいました。

サンプル室の5本のガラス管は、中心にある1本のガラス管に固定されていて、このガラス管を軸にモーターで回転させるようになっています。光化学でいう「メリーゴーランド型反応装置」ですね。回転させるのは、すべての試料に当たる光の量を平均化するためです。なお、モーターはオリエンタル製の AC100V 駆動のものです。

ガラスジャケットには水を循環させて、サンプルの温度を一定に保ちます。光反応では反応速度を議論することが多いので、温度管理は重要です。

試運転してみたところ、問題が発生。恒温水循環装置の電源プラグが、数分もたたないうちにめちゃくちゃに熱くなりました。実験をするときは数時間の単位で動かしっぱなしになりますので、これは危険です。プラグを引き抜いてよく見ると、片方の足が少し斜めになっていました。ソケットとの間で接触不良を起こしているのかな。それとも、中で接触不良を起こしているのかも知れません。モールドされているのでよくわからない。

このまま使うのは危険なので、プラグを交換することにしました。交換部品が来るまで、本格運用はお預けです。やれやれ。