日本化学会の提案:高等学校化学の用語2016/03/03(木)

「化学と工業」誌3月号を読んでいたら、「高等学校化学で用いる用語に関する提案」というページに目が止まりました。高校の化学教育で用いられている用語について、大学以降の専門教育や国際的な慣行との整合性を改善する提案です。日本化学会のウェブサイトにも同じ文章が掲載されています。

これまでこのブログや有機化学の講義資料で取り上げた用語、たとえば「アルデヒド基」(ホルミル基)、「光学異性体」(鏡像異性体)についても言及されています。現役の高校生のみなさんからすると、「教科書に載っている用語をころころ変えないで欲しい」という気持ちはあるでしょうけど、今すぐ変わるわけではないし、少なくとも入学試験では必ず適切な誘導がつくはずですので、心配する必要はありません(まともな大学なら、入試問題は主要な教科書をすべて精査した上で作成されているはずです)。自分の教科書に載っている用語で勉強しておけば大丈夫です。

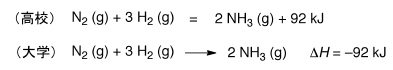

この提案に先立って、日本化学会では「意見募集」を行っていたようです(私は知りませんでした。知ってたら参加したんだけど…)。この中で、中学・高校の先生方の意見が大きく割れているのは、反応熱の取り扱いですね。高校化学では「熱化学方程式」として学び、発熱反応を正の反応熱として扱います。一方、大学以降の物理化学では、反応熱を「反応に伴うエンタルピー変化」として取り扱い、発熱反応は負のエンタルピー変化に対応します。高校からエンタルピーで統一してはどうか、という日本化学会の提案に対して、中学・高校の先生方の意見は完全に五分五分に分かれています。

国際的には高校レベルですでにエンタルピーで記述している教科書が多いそうです。しかし、これはどうですかねえ。エンタルピーを高校段階で教えるのは、負担が大きいような気がします。現状では、大学に入ってから「いわゆる反応熱は、反応エンタルピーの符号を反転したものに相当する」と教わっているわけですが、これで大きな問題はないように思います。

実は、学術用語自体も、一定不変ではなく、時とともに変化して行きます。教育の現場も、学術の用語や概念が少しずつ変わって行くことを前提として、柔軟に対応して行く力が必要だと言えるでしょう。これはもちろん、大学教育についても言えることです。