cm-1の読み方2014/07/07(月)

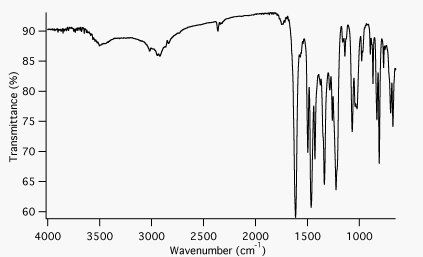

赤外分光法やラマン分光法では、横軸を波数 (cm-1 単位)、縦軸を信号強度としてスペクトルを記述するのが普通です。赤外分光の場合、縦軸は透過率だったり吸光度だったりしますが、今はそれは置いておきます。

さて、この横軸の単位の "cm-1"、何と読みますか? 今使っている有機化学の教科書には、読み方が書かれていません。たぶん、ノーヒントで学生さんに読んでもらったら「パーセンチメートル」か、「センチメートルマイナス1」あたりの答えが帰ってくるでしょう。「センチメートルマイナス1」というのは正しい読み方ではありませんが、まあ言いたいことはわかります。なお、英語で "centimeter to the minus one" と言えば、「センチメートルのマイナス1乗」という意味になるので、正しい表現になります。

で、有機化学者が何と答えるかと言うと、ほとんどの人が「カイザー」と答えると思います。絶対読めないよね。(お前の名前の漢字も絶対読めない、というツッコミはスルーの方向で。)しかし、日本国内の有機化学者と赤外・ラマン分光の研究者の間では、慣用的に広く使われている読み方です。英語の綴りは "kayser" で、ドイツの分光学者 Heinrich Kayser (1853-1940) にちなんだ名前です。

ところが、現在使われている国際単位系の一覧表(第8版SI文書日本語訳:産総研計量標準総合センター)を見ても、この単位はどこにもありません。それどころか、IUPAC の「物理化学で用いられる量・単位・記号」(通称 Green Book)では、訳注として「cm-1という単位には、使いやすい単位名がない。日本では、かつて "カイザー" と呼ばれていたが、この単位名は公認されていないし、外国では使われていない」と書かれています(107ページ)。なにこれ、非公認の単位だったの??

「カイザー」という単位は、別に日本人が勝手に使い始めた訳ではありません。Journal of Optical Society of America という雑誌の 1951 年 41 巻 1064 ページにある "Book Review" で、米国 National Bureau of Standards の W. F. Meggers 氏が波数の単位として kayser を使うことを初めて提案しています。さらに、同誌の 1953 年 43 巻 410 ページの "Transactions of the Joint Commission for Spectroscopy" という報告書では、委員会として kayser(記号は K)を波数の単位として使用するように IUPAP(国際純粋・応用物理学連合)に提案する、という決定がなされています。その後の経緯はまだ調査できていないのですが、正式な単位として採用されることはなかったのかも知れません。想像ですが、一時期分光学者の間で「cm-1 = kayserとしよう」という気運が盛り上がったけど、結局採用されなかったため次第に廃れて行った、ということなのでしょうか。で、なぜか日本国内では生き残ってしまった、と。(間違っていたら誰か教えてください。)

「外国では使われていない」って本当でしょうか。確かに英語の講演で cm-1 のことを kayser と呼んでいる人は(日本人以外では)見かけた記憶がありません。ところが、さっきインターネットで検索してみたところ、コロラド州立大学化学科の学生実験テキストで "Vibration-rotation spectroscopy of diatomic molecules" というのがあり、その中に "A common unit for infrared spectroscopy is the cm-1 (or wavenumber). The official IUPAC/IUPAP name for this unit is the kayser." と書いてありました(2ページ目の脚注)。また、アメリカで Ph.D をとった人で cm-1 = kayser と習った、という方もおられるそうです。ですので、「外国では使われていない」と決めつけるのも早計な気がします。

何よりも、上の Green Book 訳書にある通り、「この単位には使いやすい単位名がない」のが問題なのです。波数の単位 cm-1 の IUPAC や SI での「公式な」読み方は "reciprocal centimeter" なのですが、これは長いしとても読みづらい。"Per centimeter" なら少しはマシですが、この読み方はあまり市民権を得ていないようです。アメリカの研究者は "wavenumber" と呼ぶことが多いようですが、これは物理量の名前なので、単位の名前に流用するのは変です。振動分光ではとても大事で頻繁に使う単位なのに、どうしてこんなに冷遇されているのか、全然わかりません。

私なりの結論としては、「cm-1と書いて kayser と読む」ということにしようと思います。実は、kayser という単位が国際単位系で推奨されない最大の理由は、記号の K が絶対温度のケルビンとぶつかってしまうからなのです。それなら、kayser という呼び名は生かして、別の記号を作れば済むことです。秒の逆数を Hz(ヘルツ)と呼ぶように、基本単位から簡単に導出できる単位でも別名がついている例は他にもあるのですから、kayser を躍起になって滅ぼさなくてもいいんじゃないかと思うのです。