還流冷却器いろいろ2014/06/23(月)

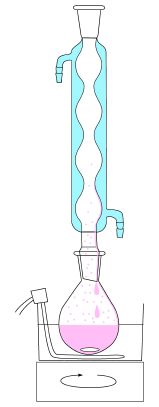

化学実験では、「還流」(reflux)という操作をよく行います。液体をフラスコに入れて加熱して、発生する蒸気をフラスコの上部で冷やして液体としてフラスコに戻す、という操作です。液体が蒸発して失われることがないため、長時間の加熱が可能になります。下の図のように装置を組みます。水色は冷却水、ピンク色が反応溶液。

フラスコの上に取り付ける器具を「還流冷却器」(reflux condenser) と言います。定番なのは、下の4つです。

Wikipedia の記事を見ると、蛇管の内外が逆になったもの、つまり冷却水が蛇管の内側を通るタイプのものも存在するそうなのですが、私は現物も、ガラス器具のカタログでも、見たことがありません。もちろん特注すれば作れますけど、「それ使うぐらいなら、ジムロートでいいんじゃない?」と思います。

青の矢印は、冷却水を流す方向です。逆に流すと、上から下へ水が「すとん」と落ちてしまうため、ガラスと冷却水が接触する面積が減ってしまい、冷却効率が下がります。特にジムロートは要注意です。「くるくる降りて、まっすぐ上がる」と覚えてください。

さて、これら4種類の冷却管は、もちろんそれぞれの使い道があります。

- リービッヒ冷却管は、蒸留の時など、「斜め」にする時に使います。内管がまっすぐなので、斜めにしても液体がたまることがないからです。その他の場合では、冷却効率があまり高くないため、溶媒が高沸点でもともとあまり蒸気が出てこない場合にのみ使います。

- 玉入冷却管は、最も一般的な冷却管です。よほど低沸点の溶媒で、高い冷却効率が必要な場合の他は、これでよいでしょう。ただし、斜めに使ってはいけません。

- 蛇管冷却管は、蒸留装置を縦向きに組むなど、「上から蒸気が入ってきて冷やされて下に落ちる」時に適しています。冷却効率は高いのですが、蒸気の通り道が狭いため、蒸気の圧力がかかりやすい実験では避けた方がよいのです。普通の還流実験で使うと、突沸を起こした時などフラスコの内圧が高まった時に、冷却管ごと飛んで行く恐れがあります。

- ジムロート冷却管は、冷却効率が高いので、低沸点の溶媒(エーテルやジクロロメタンなど)の還流実験に適しています。注意点として、内部の冷却管が上端でだけ支えられているので、機械的な振動を与えると冷却管が揺れて壊れてしまうことがあります。メカニカルスターラーを使う実験では避けた方がよい。また、ホースをつなぐ口も破損しやすいので、注意が必要です。

ジムロートってほんとよく壊れるんですよ。3本に1本ぐらいの割合でこういう状態になっているのは、うちのラボだけではないと思います。

ちゃんとしたガラス器具屋さんから買うと、こういう時に修理を受けてくれます。また、たまにガラスの継ぎ合わせが悪くて水漏れする不良品があるのですが、良いガラス器具屋さんはちゃんと対応してくれます(そもそも不良品が少ない)。冷却管は安物を買ってはいけませんよ。