窒素ガスの精製塔2014/01/17(金)

さて、これは何をしているところでしょう?

答は、窒素ガスの精製塔の調製です。奥の方にリボンヒーターをぐるぐる巻きにした"∩"型のガラス管があります。左側の管には酸素吸収剤の BASF R3-11、右側の管には水などを吸収する MS-4A(モレキュラーシーブス 4A)が入っています。写真は、リボンヒーターで管を加熱しながら真空に引いて、MS-4A を活性化させているところです。

リボンヒーターをとると、こんな感じです。左が R3-11、右が MS-4A。

ボンベから出てきた窒素ガスを左下から流して、R3-11 で酸素を除き、次に MS-4A で水を除いて、右下から精製された窒素ガスを取り出します。本当はアルゴンガスで使う予定なのですが、まだ実験室にアルゴンラインを引いてないので、とりあえずは窒素で運用します。

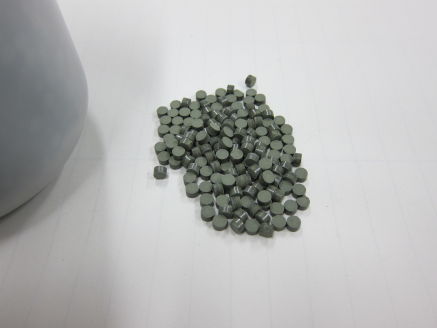

MS-4A は熱をかけて真空で引くだけで活性化できるので簡単なのですが、R3-11 はちょっと手間がかかります。水素と窒素の混合ガスを流しながら熱をかけないといけません。R3-11 の活性成分は銅で、市販されている状態では酸化銅になっています。下のように、直径 5 mm、高さ 3 mm ぐらいの緑色ペレットです。

水素で還元すると、酸化銅が金属銅の微粒子になり、色が黒っぽく変化します。今回処理した精製塔をよく見ると、下の方は元の緑色が残っていることがわかります。この部分はリボンヒーターがうまく巻けてなくて、温度が十分上がらなかったようです。2 m のリボンヒーターを使ったけど、ちょっと短かったみたい。

水素の流量が多すぎたり、温度が高すぎたりすると、銅の微粒子が凝集してしまい、酸素吸収の活性が落ちるそうです。今回は、水素を約 10 mL/min、窒素を約 80 mL/min で混合して流して、温度は 150℃に設定し、8時間ほど処理しました。ちょっと水素濃度が高すぎるような気もするけど、確か前回もこのぐらいの流量でやって特に問題なかったので、よしとしましょう(いい加減だな)。

前回はいつやったかというと、たぶん8年ぐらい前です。滅多にやらないのでなかなかノウハウが蓄積できません。今回はここに写真付きで書いたから、次やるときには参考にしよう。何年後だろう?

2021/03/30 追記:7年後の後日談が こちらです。上記の条件だとうまくいかなかったので、条件を決め直しました。ご参照ください。