酸素発生速度の測定2013/11/20(水)

先日学生実験室に立ち寄ったら、応用化学科の某先生が実験装置を組み立てておられました。聞くと、酸素発生速度の測定とのこと。学生実験のテーマとして検討されているようです。過酸化水素の分解(不均化)による酸素発生は、実験自体は小学校でもできるぐらい簡単で基本的なものですが、これを定量化して議論するとなかなか深いものがあります。

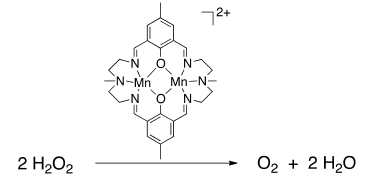

実は昔、毎日そういう実験をやっていた時期がありました。マンガンの二核錯体を使った過酸化水素の不均化反応です。小学校では二酸化マンガンを触媒に使いますが、二核のマンガン錯体も触媒活性が非常に高くて、しかも構造によって活性が変化するので、錯体化学としてはなかなか面白い対象だったのです。

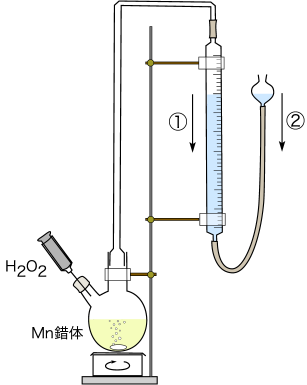

反応溶液に過酸化水素を加えると、数分の間に数十mLぐらいの酸素が発生します。その時間経過を測るわけですが、思いのほか難儀しました。反応がもっと遅ければ、酸素電極を使って自動定量するとか、ガスクロマトグラフィーを使って1時間ごとに測定するなど、スマートで精度の高い方法がいくらでもあるのですが、これだけ速い反応だと案外面倒です。結局、ガスビュレットを使って定量することにしました。

過酸化水素をシリンジで加えると酸素の発生が始まり、①の液面が下がって行きます。このまま放置すると内圧がどんどん上がってしまうので、②の液だめを手で持って、液面が一定になるように合わせます。5秒ごとにタイマーでビープ音を鳴らして、液だめを動かしながらビュレットの目盛りを素早く読み取り、ノートに書き写します。右手に鉛筆、左手に液だめ、耳はビープ音、目はガスビュレット、極めつけのローテク実験です。測定中に学生がやってきて「せんせー何やってんですかあ?」などと話しかけようものなら、ビープ音の合間に「今話しかけんな!」と怒鳴りつけることになります。

動いて行く液面を見て目盛りを読むわけですからけっこうな誤差がありますが、慣れてくると案外きれいな一次反応のカーブに乗ってきます。梅雨時の蒸し暑いさなかに来る日も来る日もこの実験をやって、まとめたのがこの論文です。えらい苦労して測定したわりには、結局反応機構もあんまりよくわからず、若干尻切れとんぼになってしまいましたが、個人的にはお気に入りの仕事です。マンガン錯体の合成と構造決定は、当時修士課程の学生だった井川君がやってくれました。