自然の力を利用したナノ粒子を組織化し、柔軟な材料を創る

人類がナノ粒子を扱ったり、ナノサイズの構造を持つデバイスを活用したりできるようになったのは、そうとは知らずに利用していた一部の例 (金属ナノ粒子によるステンドグラスの着色など)を除き、つい最近、つまりここ数十年の出来事です。このような新しい材料から、どのようなことが期待されるのでしょうか。ダウンサイジングによる高速化、高機能化、軽量化、省エネ化はすでにコンピュータテクノロジーの目覚しい発展により実証されていますが、ナノへのダウンサイジングは、それを極限まで突き進めることを意味します。生物はナノ構造体から構成されており、私たちの目指す極致とも言えるでしょう。

特徴的な性質を持つナノ粒子があるとき、それを活用するためには多くの場合、基板上や支持材料上に堆積させたり、他の材料中に分散させたりする必要があります。その堆積、分散のさせ方、つまり組織化をより高度にコントロールすることで、例えば生体材料のような、より高機能が望めるようになります。

これからのナノテクノロジーの発展における重要課題は何か、という観点から、私たちはナノ粒子の組織化技術に注目した研究を始めました。幸い現在私たちが研究題材としているナノダイヤモンドは、sp2型ナノ炭素材料とは対照的に、溶媒分散が容易で安定なコロイドが得られます。また表面化学修飾にも適しており、分散や凝集過程の制御も行いやすい材料と言えます。そこで、ナノダイヤモンドコロイドを使い、まずは基板上に粒子を並べる配列化技術の開発から進めており、それをさらに3次元系や、ナノ粒子の複合化、異方性粒子の配向組織化など、さまざまな方面へと広げたいと考えています。

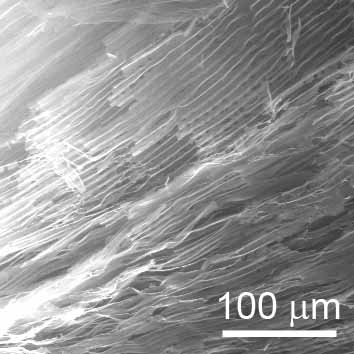

例えばあまり知られてはいませんが、水から氷への相転移時に起きる分散質(ナノダイヤモンドなど)と分散媒(水)の相分離を利用した組織化の方法があります。温度勾配中で方向性を持ったコロイドの凍結を行うと最低温部で生成した氷の核が温度勾配方向に沿って柱状(あるいは層状)に成長し、分散質は成長した氷と氷の間に閉じ込められるのです。このような分散質の組織化をdirectional freezing法(指向性凍結法)と呼びますが、氷を凍結乾燥させると組織化した分散媒を取り出せます。左下図はナノダイヤモンドの例であり、これを基板上でのチェーン配列化に利用すると、右下図のようにナノダイヤモンド薄膜上に等間隔にナノダイヤモンドチェーンが並んだ配列が得られることが分かりました。

|

|

|

|||||

| ナノダイヤモンドから成るチャネル構造を持った多孔質体体 |

|

|||||

安定で高濃度なコロイド作製が困難であるとは言え、カーボンナノチューブも魅力的な材料です。その構造から、指向性凍結法を適用すると繊維が絡み合い、少量でも自立できる3次元構造を形成させられる可能性が高く、このとき恐らく丁度段ボール紙のような構造になるでしょう。そのため応用面で非常に興味深い。つまり、段ボール状のナノチューブを骨格にして他の材料と複合化させることで、導電性の強化材料、しかも異方性を持った材料が期待できるのです。

ともあれ、最大の目標は生体材料のようなヒエラルキー構造(階層構造)を持った組織の構築です。どのような手法によってどのような構造を作れるか、まだまだこれから幾らでも新しい方法が編み出されるでしょう。私たちはそれを一つ一つ解き明かしていきたいと思います。