これまでの成果

私たちの研究室での成果をいくつかご紹介します。といっても、まだまだ人工光合成にはほど遠いものばかりですが…

光酸化反応

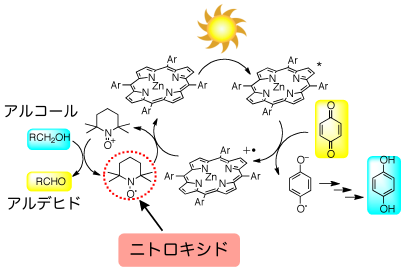

水を酸化するのが最終目標なのですが、光反応との組み合わせがまだうまくいっていません。今できているのは、アルコールの酸化反応と光反応の組み合わせです。酸化反応は「電子を奪い取る」反応なのですが、アルコールからいきなり電子を引き抜こうとしてもなかなかうまくいきません。そのために、ニトロキシドという物質に仲介(触媒)として働いてもらいました。

残念ながら、ニトロキシド触媒では水を酸化することはできません。水を酸化するには何を触媒にすればいいか、思案しております。

光還元反応

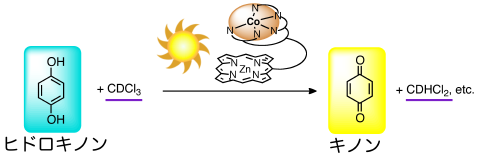

還元反応の課題は二つあります。一つは酸化反応と同じく「触媒に何を使うか」、もう一つは「還元に必要な電子をどうやって供給するか」です。特に後者の「電子の供給源」についてですが、酸化反応と組み合わせることを考えると、「酸化反応で出てきた電子」を使うことが一番よいわけです。この点に注目して、ヒドロキノンという物質を電子供給源にしてみました。還元される物質はクロロホルム、触媒はコバルト錯体を使っています。光反応により、ヒドロキノンから電子が供給されてクロロホルムが還元生成物に変化して行きます。

図4の右下にもヒドロキノンが登場していたことにお気づきでしょうか? ここでは、ヒドロキノンを「電子の運び屋」として想定しています。酸化反応で出てきた電子をもらって、還元反応で消費しているわけです。

この反応も、還元しているのがクロロホルムじゃどうもね…というのが残念なところです。「この反応は水中のトリハロメタンを除去するのに応用できる可能性があります」とか話を盛れば、素人さんをごまかすことぐらいはできるかも知れませんが、そういう不誠実な専門家にはなりたくありません。ということで、やはり二酸化炭素の還元を目指さなくてはなりません。これも、何を触媒にすればいいか、思案中です。

電子伝達

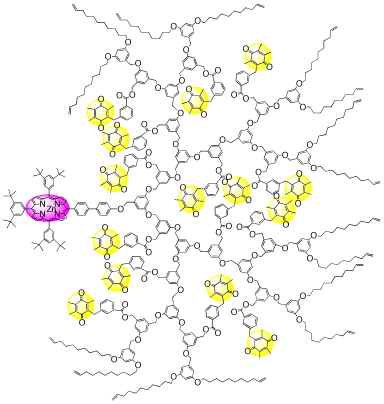

先ほど、ヒドロキノンが「電子の運び屋」だと言いました。この運び屋さんは、一人だけではなく、何人もいてくれるのが理想的です。酸化反応と還元反応はタイミングを合わせて進むわけではないので、運び屋さんがたくさんいれば「酸化反応が起きたら電子をいつでも受け取ってくれる」「還元反応が起きたら電子をいつでも供給してくれる」という風にスムーズに事が進みます。生物の光合成にはそういう仕組みがあって、「キノンプール」と呼ばれています。人工分子でもこれを実現してやろう、ということで、運び屋さんがたくさんついた分子を作ってみました。

真ん中にあるピンク色の部分は、光を吸収する色素です。この分子を使って光酸化反応をやってみたところ、「キノンに次々と電子を受け取ってもらう」ことができました。「運び屋さんチーム」として働いてくれそうです。ただ、この分子は合成するのにめちゃくちゃ手間がかかるので、もう少し単純で「作りやすい」構造を設計して、似た機能を実現できないものかと考えています。