光合成の三要素

植物の光合成はとても複雑なシステムですが、思い切り単純化すると、次の3つの要素からできていることがわかります。

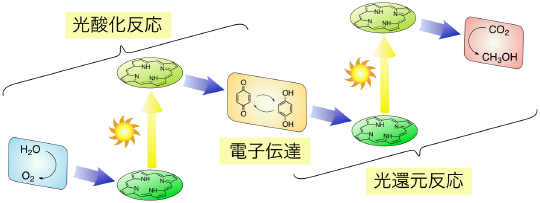

- 光酸化反応

- 光還元反応

- 電子伝達

光酸化反応では、光のエネルギーを使って、水を酸化して酸素にします。「酸化反応」というのは物質から電子を奪い取る反応ですから、この反応では電子が余ることになります。

光還元反応では、同じく光のエネルギーを使って、二酸化炭素を還元して有機化合物(図ではメタノール)にします。「還元反応」というのは物質に電子を与える反応ですから、この反応には外から電子を供給してやる必要があります。

2つの反応をつなぐのが、電子伝達部分です。酸化反応で余ってきた電子を、還元反応に渡してやります。

図3で、黄色と青色の太い矢印は電子の流れを表しています。左下の "H2O → O2" のところからスタートして、右上の "CO2 → CH3OH" がゴールになっています。実はこの図の上下方向は「電子のエネルギー」に対応しています。青い矢印は「エネルギーが高い方から低い方へ」の流れなので、自然に進むのですが、黄色い矢印は「低い方から高い方へ」の流れなので、外からエネルギーを与えてやらないと進むことができません。黄色い矢印に太陽のマークがついていますね。これは、「ここで光のエネルギーをもらう」ということを表しています。2つの段階で光のエネルギーをもらうことによって、高エネルギーの物質(図ではメタノール)を生産することができるわけです。

高校生・大学生の人への注意:生物の試験で光合成について聞かれた時に、上のように答えたらダメですよ。0点をもらって再試験です。学校のレポートや試験は、ちゃんと教科書に書かれている通りに解答してください(教科書に何が書いてあるかは自分で調べましょう、ネットに頼らずに!)。上の説明は、生物の光合成の仕組みを述べたものではなく、あくまでも「化学の立場から光合成を見るとどう見えるか」を永田の個人的見解として述べたものです。化学の研究者ならおおむね同意してくれると思いますが、教科書に載るほど確立した見方ではありません。(図3が高校の化学の教科書に載るようになったら、それはそれで素晴らしいことだと思いますけど…)