授業のノートを取ることは必要か2024/08/05(月)

「コロナ×ICT教育の影響? ノートを取らない生徒増加」(Abema TIMES, 2024/7/24)。予備校の先生が、質問に来る生徒に対して「前回のノートを見てごらん」と伝えると、「あ、ノート取ってません」と返事される、とおっしゃってます。ノートの取ることの良さを伝えることが必要だ、とも話されています。

うちの学科の教員と話をしていても、「最近ノートを取らない学生が増えたよね」という話題はよく出ます。まあ、講義のスタイルにもよるし、内容にもよるでしょうね。私の講義は、だいぶ前から PowerPoint を使っていて、資料も配布しているので、ノートを取る必要はまずありません。書き写すことに時間を使うよりも、資料を見ながら話をしっかり聞いてほしい。

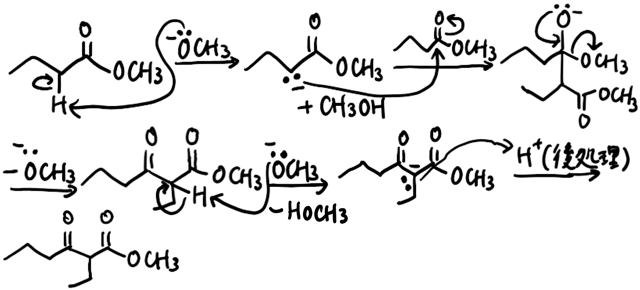

ただ、資料にメモ書きはできた方がいいのです。なぜか? 「有機化学」という特定分野に限った話をすると、反応式をがしがし書いて議論していく必要があるわけですよ。例えば、クライゼン縮合の反応機構は下のようになります。

これを、図を描かずに議論することができるか、というと、それは非常に難しい。この図は半端なく多くの情報量を持っています。有機化学を正しく勉強した人ならわかることですが、たくさんある曲がった矢印が「どこから出発してどこに向かっているか」がすべて意味を持っているし、なぜそのように進むかもすべて意味があります。すべてを正しく描けて、その意味を説明できて、初めてこの反応は「理解できた」ことになります。このため、有機化学の議論では、図を描くことに慣れておくことが必要になります。できれば、「紙に鉛筆などで描く」ことに慣れておいた方がよいですね。冒頭に紹介した予備校の先生は数学担当なので、式などを「手書きで書く」ことが有効だと感じておられるのでしょう。

ところで、「ノートを取らない学生」の話になると、漏れなく付いてくるのが「新入社員が、教えてもメモを取ることをしない、あれでは仕事を覚えられないのではないか」という話です。ついでに「メモを取るやり方ぐらい学校で教えておいてもらわないと困る」とこちら(学校)に飛び火してきたりもします。確かに、教育機関の現場では、年々「教える側が資料を用意する」方向にシフトしていて、教わる側がメモを取る機会は減っていると思います。しかし、それは「教える・教わる」という作業の再現性を高めるための工夫でもあるわけです。「メモを取るやり方を教える」というのは、教育の中の「口伝え+メモ」の割合を増やす、ということなのですが、そっちに戻っていいのかな??と思うところはありますね。