有機化学基礎・有機化学2の成績2023/08/30(水)

前期の成績集計が終わりました。1年生配当の「有機化学基礎」と2年生配当の「有機化学2」の成績分布を公開します。前回はこちらです。

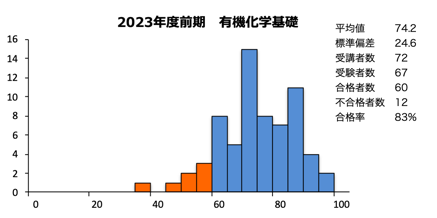

まず、1年生配当の有機化学基礎の成績分布です。

昨年の合格率は 83% でした。結果としては昨年並みです。ただ、採点した時の印象としては、不合格の人はもちろん、60点台の人も安泰とは言えません。仮に、後期の有機化学1の合格率が昨年と同じ 66% だとすると、今回受講した人の中で、合格者は13人減る計算になります。これはちょうど、今回60点台の人と同じ人数です。つまり、今回60点台で合格だった人は、「このままでは後期の有機化学1は不合格になる」と思っておいてください。勉強のやり方を見直す必要があります。

どこをどう見直せばいいのでしょうか。予習・復習に時間をかけていなかった人は、まずそこを改めましょう。大学生の本分は勉学であることを忘れてはいけません。すでにある程度の時間をかけてきた人は、自分の予習・復習が「何かを見て書き写す」作業になってないか?ということを、自問してみてください。書き写すだけの勉強では、「講義で出てきた練習問題そのまま」なら答えが出せますが、そこから少し離れると全く対応できなくなります。

有機化学が対象にする物質は非常に多様ですから、「一般性のある考え方」を身につけないといけません。そのためには、練習問題や小テストの答えについて、「なぜその答えになるのか?」を丁寧に考えることです。講義資料や教科書をいちいち見直して、「その答えになる根拠」を探してください。

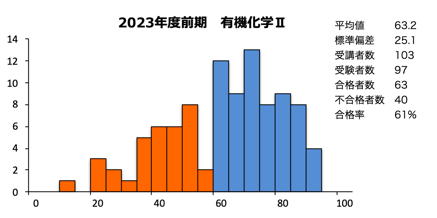

次に、有機化学2の成績分布です。

合格率はぎりぎり 60% を超えました。今回は、昨年度の反省に基づいて、多段階合成の出題内容を少し見直しました(昨年度は、グループワークの内容をそのまま書き写すと正解になる部分が多かった)。平均点が少し下がるのは想定内でした。他の単元の正解率をもう少し上げたいところです。

アセタール・イミン・エナミンの加水分解は「絶対出題するよ」と毎年言っているのに、どうして毎年正解率が低いのでしょう? 脱水縮合の反応は講義で説明しているし、それを逆向きにたどるだけなので、巻き矢印がわかっていれば自力で書けるはずです。「自力でできるはず」のことは、できるようになってもらわないといけません。

試験終了後、「小テストの問題をそのまんま出して欲しいよなあ」とおしゃべりしている人がいましたが、そういう問題しか解けない人には単位を取らせない、というのが私の講義の方針です。大学の教育者として、この一線は何としても守ろうと思っています。応用力を磨くことこそが、大学で身につけるべき力です。みなさんは、それを身につけるために必要な基礎学力を、すでに十分に持っています。目標を高く持ちましょう。