棚の落下防止策2020/03/12(木)

新型コロナウイルス (COVID-19) の感染拡大に伴い、卒業式がなくなってしまいました。その他、様々な行事が中止・延期となっております。状況が刻々と変わっていきますので、関係者の方は大学の公式ウェブサイトをこまめにチェックしておいてください。

さて、毎年この時期は、新年度に向けての準備の時期です。今年は、部屋の模様替えと合わせて、以前からの懸案事項であった「棚の落下防止策」に手をつけることにしました。

部屋のスペースを有効活用するため、高い位置に棚を組んで、物品の保管場所にしています。当然、地震対策として、落下防止の処置が必要です。

できあがりイメージはこんな感じ。ナイロンベルトを1本渡しただけです。完全な「落下防止」にはなってませんが、落ちてくるまでの時間を多少なりとも稼げるので、その間に机の下に隠れたり、棚から離れたりできればいい、と考えています。

用意したものは、下の通りです。25 mm のナイロンベルト、ゴム製の滑り止めテープ、ベルト固定用の部品です。

ベルト固定部品の拡大。左のものは、「トライグライト」という名前です。右のは「バックル」です。こういう品物って、探すのがけっこう大変なんですよね。よく、出入りの業者さんに「ほら、ああいう感じのやつ、お願い」とか言って探してもらうことがありますが、業者さんに大変なご苦労をかけていると思います。私はちゃんと自分で型番まで特定しましたよ。

では製作にかかります。まず、側面です。ここは、取り外しできなくてもよいので、ベルトの両端を柱に固定すればよいのです。

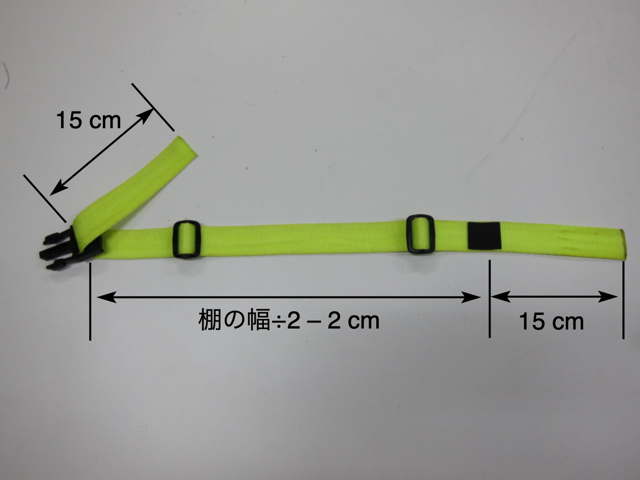

ベルトを下のような長さで切り、トライグライト2個と、滑り止めテープ2個を取り付けます。「棚の幅」というのは、パイプの外側で測った幅です。なお、パイプはイレクターの 28 mm を使っています。(実際のナイロンベルトは濃い青色ですが、滑り止めテープや部品が見えづらくなるため、この図では蛍光色の PP ベルトで示しています。)

トライグライトへのベルトの通し方は、下の通りです。

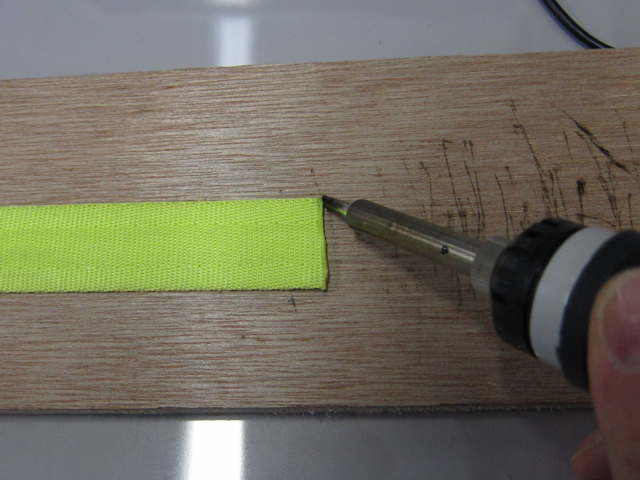

ベルトの切り口はほつれるので、熱で溶着しておきます。ホットナイフを使うのがスマートなのですが、今回はハサミで切った後に、ハンダこてで溶かしてほつれを止めました。ハンダこての先端は交換して、この溶着処理専用にしています。

では、パイプに固定します。滑り止めテープがパイプに接触するようにベルトを巻きつけ、トライグライトにもう一度通して引っ張ります。滑り止めテープとパイプの接触面積が大きくなるように、トライグライトの位置を調節してください。

ベルトの先をもう一度トライグライトに通して、トライグライトとベルトを両手で持って、なるべくベルトとパイプが密着するように引っ張ります。(写真では左手でベルトだけを持っていますが、右手でトライグライトを持って引っ張ってください。)

最後にベルトの端を引っ張って締め付けます。

反対側も同じようにパイプに巻きつけて、トライグライトにベルトを通します。

ベルトの先をもう一度トライグライトに通して、トライグライトとベルトを両手で持って引っ張ります。今度は、パイプに密着させるのは難しいので、ベルトにしっかり張力がかかるように引っ張ってください。

できました。

次に、前面です。こちらは、取り外しができるように、真ん中にバックルをつけます。

バックルのオス側のベルトは、下のように準備します。

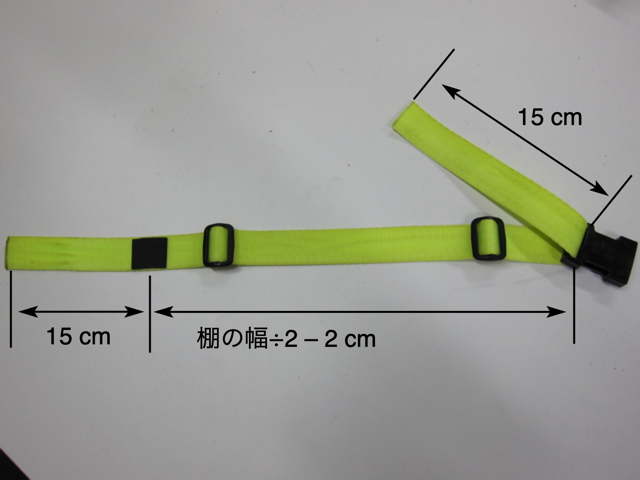

メス側は下の通りです。なお、外す時にはオス側を操作しますから、メス側を左、オス側を右にすることが多いでしょう。左利きの権利を強く主張したい人がいる場合は…まあ話し合ってください。

オス側のベルトは、まずこのように通します。

次に、下のようにもう一度端をくぐらせます。ベルトを引っ張ると、バックルに刻まれているギザギザとベルトが密着して、固定されます。

長さを決めたら、端をトライグライトに通して、固定します。

メス側はこうなります。

パイプとの固定方法は、側面と同じですので、説明を省略します。また、バックルを噛み合わせた時にベルトに張力が発生するように、長さの調整が必要です。これも説明は不要でしょう。バックルのオス側の方が長さを調整しやすいと思います。

教員居室・実験室とも、高い位置の棚がたくさんありますので、学生にも協力してもらって、順次作業していく予定です。