大学入学共通テスト2017/12/20(水)

大学入試センターのウェブサイトで、「大学入学共通テスト」の試行調査について報告されています。新聞等でも取り上げられていたので、ご覧になられた方も多いでしょう。特に、数学の問題が従来とは大きく様変わりしていることが目を引きます。たとえば、「数学1・数学A」の「第2問」[2]-(2)。

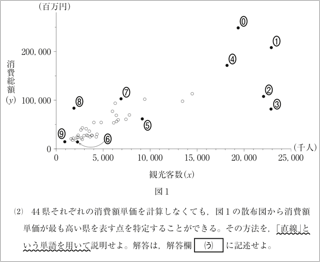

44県それぞれの消費額単価を計算しなくても、図1の散布図から消費額単価が最も高い県を表す点を特定することができる。その方法を、「直線」という単語を用いて説明せよ。

特定した結果を答えさせるのではなく、「特定する方法」を記述させるのがポイントです。解答例には「正答の条件」が説明されています。

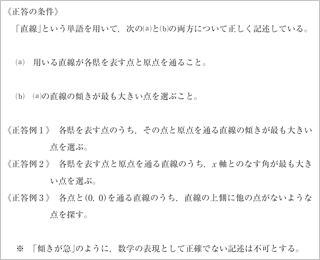

<正答の条件>

「直線」という単語を用いて、次の(a)と(b)の両方について正しく記述している。

(a) 用いる直線が各県を表す点と原点を通ること。

(b) その直線の傾きが最も大きい点を選ぶこと。

...(中略)...

※ 「傾きが急」のように、数学の表現として正確でない記述は不可とする。

重要なのは、最後の「数学の表現として正確でない記述は不可とする」という注意書きですね。つまり、やり方を理解していたとしても、それを「数学の用語を使って正確に」記述できなければ、この問題には正しく答えられないということです。

抜群に高い数学の能力を持っている人は、このような設問に違和感を感じるかも知れません。やり方を「言葉で」正確に表現できなくても、論理を正しく理解して答えを導き出せるのであればそれでいいのではないか、と。しかし、普通の言葉で表現することが難しくなるような最先端の数学であればともかく、高校卒業程度の数学の内容であれば、単に数式を操るだけではなく、それを言葉で説明できる能力も、問われるべきではないかと思います。

上の問題に現れている通り、現在進められている大学入試改革では、「記述式の問題を増やす」という方向性がはっきりと打ち出されています。もっとも、その主旨は理解できるものの、採点の時に「主観に左右されない」評価ができるのか、というのが大変に心配なところです。ただ、上のような問題例・解答例を見ると、「記述式」でありつつ評価の客観性を損なわない出題方法はありそうだな、という感触は得ました。

なお、化学の問題については、これまでのセンター試験と本質的には変わっていない印象を受けました。問題文が長く、読み解くために一定の国語力が要求される傾向はありますが、解答はすべて選択式となっています。また、長い問題文も、設問のための予備知識を提供することが目的であるため、「高校レベルを少し越えた化学の知識」を持つ生徒に有利になってしまっているように感じます。このままだと、受験勉強がまたしても「知識の詰め込み競争」になってしまいそうです。上の数学の問題のように、「どのように考えれば解答を導き出せるかを説明させる」設問は、化学分野では難しいのでしょうか。いろいろ検討していく必要があります。