拡散律速とは何か2017/01/12(木)

化学反応論で登場する概念で、「拡散律速」(diffusion control) というのがあります。講義でも扱っているんですが、なかなか考え方が難しいようです。

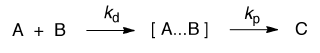

溶液中で、下の反応を考えます。

一段階目の「A…B」が生成するところは、溶液中の拡散過程です。気体の反応だと、これは単なる衝突過程で、その速度は気体の圧力に比例します(普通の反応速度論)。ところが、溶液中の反応では、分子は溶媒をかきわけて移動しないといけないので、拡散過程の速度は「溶媒をかきわけて進む速度」で決まってしまいます。その速度定数は、溶媒の温度と粘度から見積もることができます。

上の反応を逐次反応と考えると、逐次反応の反応速度は「遅い方の段階」の速度で決まります。ですから、kd < kp ならば全体の反応速度は kd で決まるし、逆に kd > kp ならば全体の反応速度は kp で決まります。全体の反応速度が kd で決まるとき、この反応を拡散律速といいます。

「拡散過程」というのが、なかなかイメージできないかも知れませんね。これは、要するに「出会いの確率」です。溶液反応の場合は、出会いの確率が環境(溶媒の粘度)に依存する、という話なのです。

「出会いの確率」という考え方を導入すれば、拡散律速はもう少し理解しやすくなるでしょう。身近なたとえ話で言えば、普段活動しているクラスとかサークルが「男性ばっかり(女性ばっかり)」だと、異性と出会う確率は低くなりますよね。こういう時に、出会った異性に片っ端から声をかけるヤツ、いるじゃないですか。これが拡散律速。これから、そういうヤツを見かけたら、「お前は拡散律速だ」と言ってやりましょう。(物理化学系の鉄板スラングの一つです。)

なお、声をかけてもフラれ続けているのであれば、それは拡散律速ではありません。これは、出会いの後の後続反応(声かけ)の成功確率が低いケースで、反応速度は「声かけが成功する確率」で決まります。拡散律速かどうかは、「出会いの頻度」と「声かけに成功した頻度」を比較すれば、判定できます。

- 「出会いの頻度」=「声かけ成功の頻度」:拡散律速

- 「出会いの頻度」>「声かけ成功の頻度」:拡散律速でない

- 「出会いの頻度」<「声かけ成功の頻度」:あり得ない(出会わないと声かけはできないから)

ちなみに、声かけに成功したからと言って、デートが成立したと思ってはいけないようです。「これデートだと思ってたのwwwウケるwww」とか鬼畜なことを言われて立ち直れなくなるかも知れませんのでご注意を。