化学を勉強したことのある人に、有機化学についてどう思うか聞いてみると、感想が両極端に分かれるようです。「おもしろい!」と言う人と、「わけわからん!」と言う人と。わけわからん、と言う人にさらに聞いてみると、「いろんなことを覚えさせられるけど、どういう理屈でそうなっているのかがさっぱりわからない」と言う声をよく聞きます。

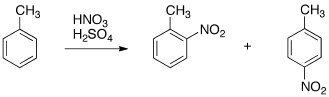

無理もない話です。以前、高校化学の受験参考書を読んでいたら、トルエンのニトロ化の配向性について書かれていました。オルト・パラ位への置換が優先する、と説明したあとで、「理屈は抜きにして、こういうものだと覚えてしまいましょう!」と力強く書かれていたので、がっかりしてしまいました。受験参考書としては「入試問題をいかに効率よく解くか」がすべてなのかも知れないけど、「本当は背景にこういう理屈があるんだよ」ということを隠していては、いつまでたっても「わけわからん」ままで終わってしまいます。

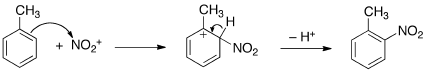

大学の有機化学でも受難は続きます。無機化学で博士号を取った化学科の友人が言うには、「有機の人ってさあ、矢印をひょいひょいって書くじゃない、あれわけわかんないんだよね」と。いや、わけわかんないって言われても、あれ(巻き矢印)にはちゃんと理屈があるんですけど…というより、巻き矢印があるからこそ複雑な有機化合物の反応が合理的に理解できるんですけど…

有機化学には、非常にたくさんの物質・反応が登場します。全部のパターンを覚えるなんて、絶対に不可能です。むしろ、それをどのように整理して考えるか、ということがとても大事なのです。有機化学を勉強するなら、反応を丸覚えするのではなくて、「考え方」を理解してほしいと思います。

考え方の鍵になるのは、「電子の動き」です。半導体や電子工学で出てくる電子の動きと基本的には同じなのですが、有機化学の場合は「1個・2個」という少ない単位での電子の動きが鍵になります。巻き矢印を見たら、「2個の電子がここからここへ動いて新しい結合を作るのだな」と思えるようになれば、有機化学はばっちりわかるようになります。

他の科目はこちら:化学反応論