化学反応論 (2019年度後期)

第10回疑問点など

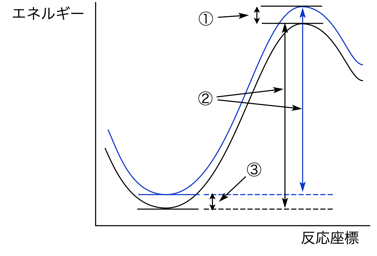

遷移状態で C–H(C–D) が切れない場合について、下の図で①に差があるのは理解できるが、②の活性化エネルギーがなぜ同じになるのか理解できない。

①と③の差が同じであれば、②の活性化エネルギーが等しくなるのはわかりますよね。この場合は、「遷移状態で C–H が切れない」ということから、「遷移状態と出発物質とで、C–H(C–D) 結合の状態は変わらない」わけです。①と③でエネルギー差が生じるのは C–H(C–D) 結合のゼロ点エネルギーですから、結合の状態が変わっていないのであれば、この差は同じであるはずです。

トンネル効果がわかりません。

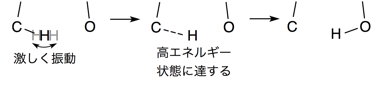

もう少し丁寧な説明が必要でしたね。H の移動についてトンネル効果が見られるのは、下のように2つの原子の間で水素原子が移動する反応です。(もっとも、H が関係する反応はたいていこういう反応ですが…)

普通は、2つの原子(図では C と O)のちょうど真ん中あたりに H が来る状態が遷移状態です。この状態は高エネルギーなので、そこに到達するには、C–H 結合が大きな熱エネルギーを得て、激しく振動する必要があります。これが通常の反応経路です。

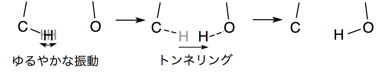

ところが、トンネル効果がある時は、H が C と O のちょうど真ん中まで来なくても、C に近い位置から O に近い位置に「ワープ」することができます。この場合、C–H 結合のエネルギーが小さくても、H が移動することができます。

この現象は、H 原子核の波動関数が広がりを持っていることによる量子力学的な効果です。波動関数の広がりは質量に大きく依存しますので、質量の大きい D 原子ではトンネル効果が起きる確率はずっと小さくなります。これが、C–H/C–D の同位体効果で異常に大きな値が見られる理由です。