研究概要

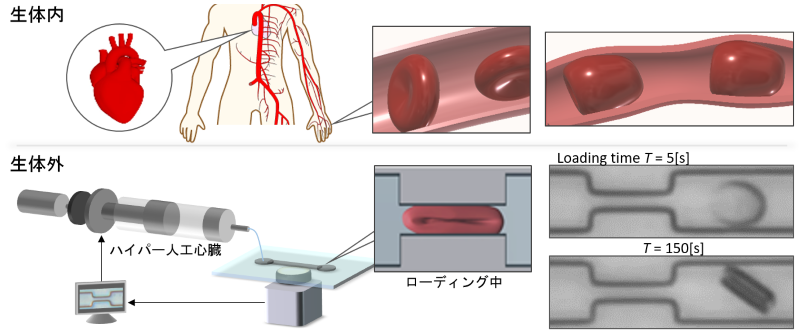

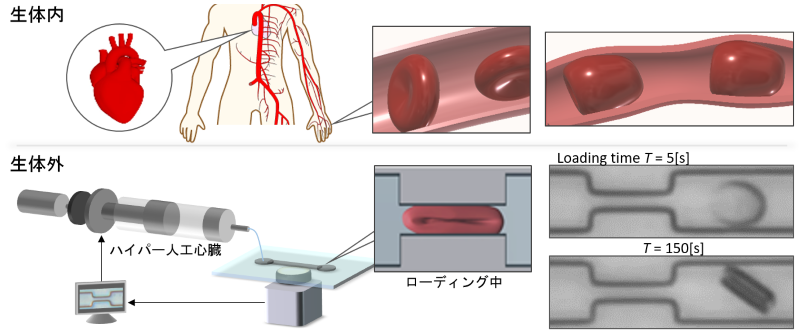

【図1 赤血球の生体内毛細血管内挙動(上)とハイパー人工心臓を用いた生体外人工毛細血管内挙動(下)】

心臓から押し出された赤血球は約1分で体内を一周し、再び心臓に戻ってくる。直径6〜8μmの赤血球が血管中で一番動きにくくなるのは直径5μm以下の毛細血管を通過するときである。

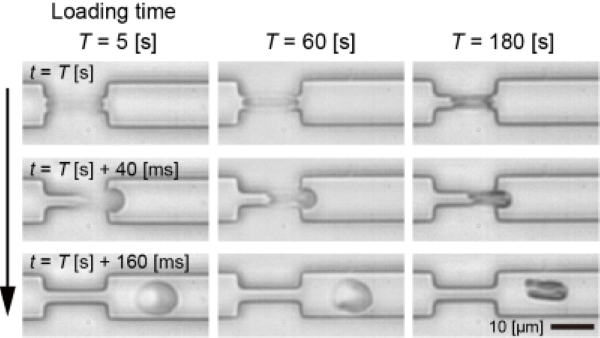

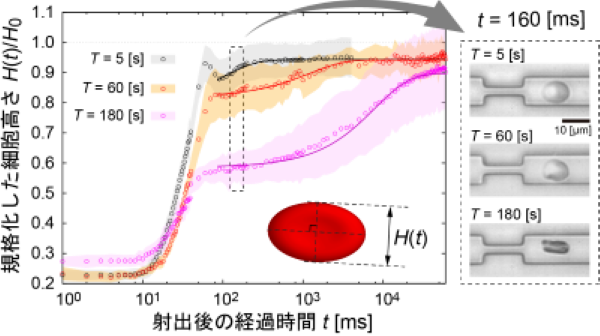

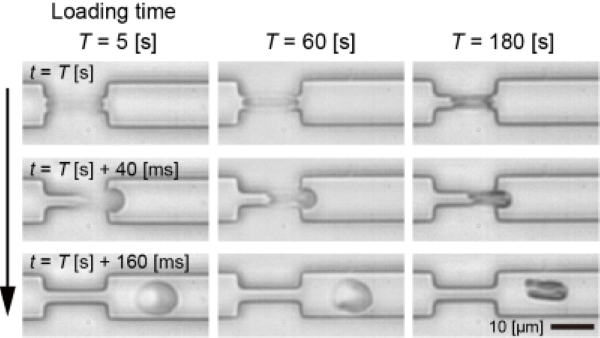

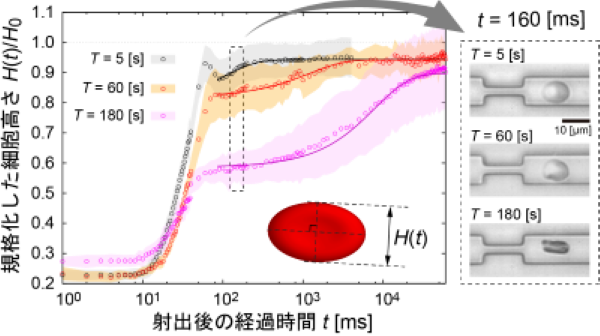

したがって赤血球が変形能を失ってしまうと、毛細血管内で局所的に血圧が高くなり、最終的に心臓の負担が増大する。赤血球の変形能を調べる研究の意義がここにある。我々は赤血球の変形能計測をハイパー人工心臓と人工毛細血管を内蔵した世界初の高速高分解能細胞操作システム(図1)を用いて生体外で行うことに成功している。さらに生体内では起こり得ない狭窄部で単一赤血球を静止させたところ、静止時間3分で狭窄部から解放された赤血球回復時定数は100ミリ秒から10秒に100倍激変するローディング現象(図2,図3:Scientific Reports,vol.7,43134,2017)を発見した。

【図2 回復時写真:(a)T=5秒、(b)T=60秒、(c)T=180秒】

【図3 回復時間応答特性とローディング時間との関係】

一方でそのメカニズムは明らかになっていない。赤血球の変形特性は赤血球内部の細胞骨格の一部であるスペクトリンやアクチンとエネルギー源のATP(アデノシン三リン酸)が支配している。したがって、人工毛細血管内狭窄部ローディング中、細胞骨格やATPが時間とともにどのように変化しているのかを調べれば糸口が見つかるはずである。本研究では、ローディングによる赤血球の時系列モデルをミクロ、マクロ両レベルで構築し、最終的に循環器系疾患患者と健常者との間の相関まで言及することまで視野に入れている。

高速高分解細胞操作システム

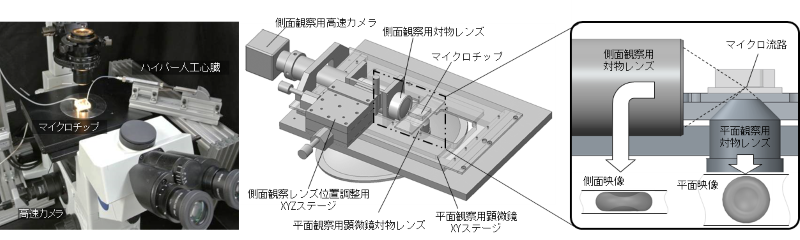

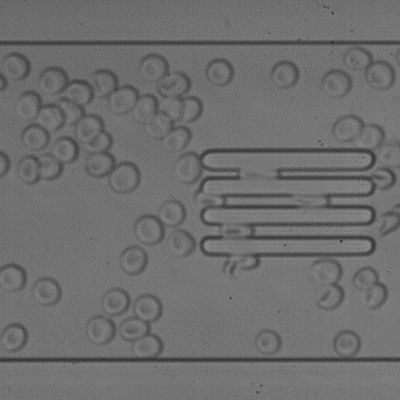

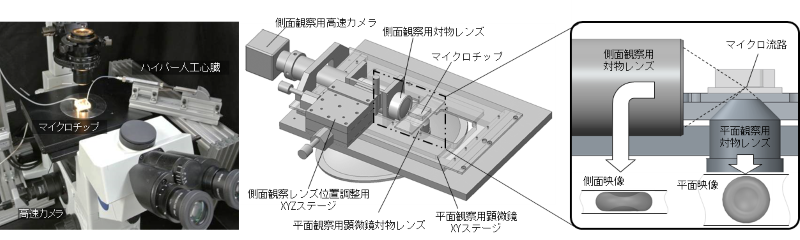

【図4 高速高分解能細胞制御装置(既設)】 【図5 開発予定の3次元細胞観察装置】

図4は実時間高速ビジョンとハイパー人工心臓を駆使して人工毛細血管内で赤血球を高速(130Hz)かつ高分解能(240ナノメートル)で位置決め制御できる高速高分解能細胞制御装置(Biomicrofluidics,vol.9,No.1,014114,2015)を開発している。この装置を用いて赤血球を狭窄部内で所定の時間停止させ、開放後の回復特性を取得する。赤血球の3次元形状が観察できる実験システムを用いて狭窄部移動中の赤血球の形状を追跡する装置である。

赤血球のマクロ構造とミクロ構造

【図6 赤血球変形モデル】

赤血球中のATPは、赤血球が血液中のグルコ―スを膜から取り込み、赤血球内部で生成するエネルギー源である。赤血球変形特性は、マクロ的には赤血球の力学特性はバネ(剛性)とダンパ(粘性)による機械インピーダンスを用いて、ミクロ的には細胞骨格の振る舞いとして表現できる。工学的には、ミクロ的にATPと細胞骨格が粘弾性特性にどのように関与し、マクロ的に機械インピーダンスにどういう変化として現れるのかという問題、医学的には、循環器系疾患患者と健常者との間でローディング現象にどのような違いがでてくるのか、さらに患者と健常者との間に有意差が見られる場合には、どんな機械インピーダンスパラメータが支配的になっているのかという問題に帰着する。

赤血球の変形能計測法

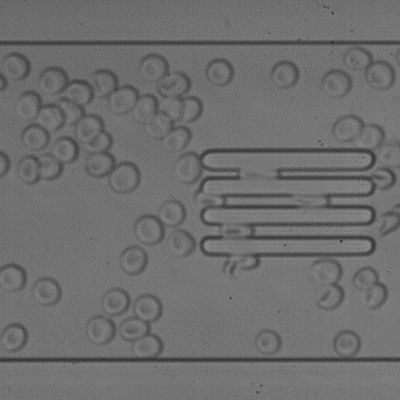

【図7 赤血球変形能計測実験】

図7は赤血球変形能計測チップの一例である。幅がそれぞれ異なった3つの平行チャンネル内を通過する赤血球のチャンネル通過速度を高速カメラで計測し、変形能の評価指標にしている。例えば通過速度が速い赤血球は柔らかく変形能が高い。一方、通過速度が遅い赤血球は一般的に硬くかつ変形能が低い。ただし、赤血球の直径は6〜8μmであり、大きさにばらつきがある。この大きさの影響を押さえるために、赤血球変形量を赤血球直径で規格化されている。同様にチャンネル内速度も規格化されている。この規格化した無次元変形量を横軸にとり、規格化した無次元速度を縦軸にとることによって、赤血球変形能無次元マップを構築することができる。

赤血球の変形能研究会

本研究会(会長:金子真)は名城大学、大阪大学、名古屋大学、東京工業大学、千葉大学の国内5研究機関と台湾国立陽明交通大学工学院との合同研究会で、研究進捗状況、研究の方向性について議論している。

- 第1回研究会:2016.06.25-26、大阪大学大学院医学研究科循環器系輪講室で赤血球変形能実験結果について考察、今後の研究の方向性について議論した。

- 第2回研究会:2019.07.24、大阪大学大学院医学研究科会議室、赤血球変形能マップ自動解析ソフトの開発状況報告、0.9%生理食塩水の代わりに血漿を利用することの意義を確認した。

- 第3回研究会:2019.11.21、大阪大学大学院医学研究科会議室、赤血球変形能マップ自動解析ソフトの開発状況報告、輸血患者の赤血球変形能実験で観察された2ピーク変形能特性について議論し、輸血患者の赤血球変形能と輸血ドナーの赤血球変形能の可能性を共有した。

- 第4回研究会:2020.03.09(Web 会議)、赤血球変形能マップ自動解析ソフトの実験検証、5チャンネルマイクロ流路実験の現状と改良案について検討した。

- 第5回研究会:2020.05.21(Web 会議) 単一マイクロ流路内蔵型赤血球変形能チップのメリットとデメリットについて議論した。

- 第6回研究会:2020.05.29(Web 会議) 単一マイクロ流路内蔵型赤血球変形能チップの実験結果について議論した。

- 第7回研究会:2020.08.17(Web 会議) 平行多チャンネル流路を搭載したマイクロ流路を使った実験結果について単一被検者のデータを使って議論した。

- 第8回研究会:2020.08.24(Web 会議) 平行多チャンネル流路を搭載した赤血球変形能チップのメリットを中心に議論した。

- 第9回研究会:2020.11.06(Web 会議) 平行多チャンネルを搭載したマイクロ流路に対して変形能計測精度向手法について検討した。

- 第10回研究会:2020.12.21(Web 会議) 平行多チャンネル内蔵マイクロ流路に対し、細胞膜の硬さを増大させる薬品を投入した場合、赤血球の硬さが増大した場合に見られる特性が観察できるかどうかについて考察を行った。

- 第11回研究会:2021.02.05(Web 会議) 平行多チャンネルを搭載したマイクロ流路を使った赤血球変形能計測技術について整理した。

- 第12回研究会:2021.02.19(Web 会議) 平行多チャンネルを搭載したマイクロ流路の有効性について、第11回に引き続き議論した。

- 第13回研究会:2021.02.26(Web 会議) 平行多チャンネル内蔵マイクロ流路に対し、細胞膜の硬さを増大させる薬品を投入した場合と投入しない場合で赤血球の変形能がどのように変化するかについて考察した。

- 第14回研究会:2021.03.19(Web 会議) 平行多チャンネル内蔵マイクロ流路に対し、赤血球膜の硬さが増加する場合(患者)と増加しない場合(健常者)で、赤血球変形能がどのように変化するかについて考察した。

- 第15回研究会:2021.04.02(Web会議)今年度の実験計画について議論した。特にマイクロ流路内の平均速度を一定に保つアクチュエータが正常に動作していないことが指摘された。

- 第16回研究会:2021.04.27(Web会議)今年度の実験計画について議論した。マイクロ流路内の平均速度を一定に保つため、アクチュエータをピエゾアクチュエータからポンプ式アクチュエータに変更することを決定した。

- 第17回研究会:2021.6.4(Web会議)赤血球変形能のデータ処理法について詳細に議論した。

- 第18回研究会:2021.12.17(Web会議)ポンプ式アクチュエータへの変更によりマイクロ流路内速度制御が上手く実現できていることを確認した。さらに、健常者、糖尿病患者の赤血球変形能にどのような違いが現れているか詳細に議論した。

|